Agentes, fatores e escalas do planejamento territorial

Reinaldo Onofre dos Santos

Doutorando em Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR-UFMG) e Gerente de Planejamento e Análise de Informações da Prefeitura de Belo Horizonte

1. Introdução

O surgimento do planejamento como concepção relaciona-se com o nascimento das cidades industriais. Não se trata de um planejamento lato, pois a ideia de intervenção na realidade parte da especificidade urbana e dos problemas que a emergente sociedade urbano-industrial vinha enfrentando desde o século XVIII.

O planejamento urbano – precursor – foi iniciado a partir do fim da estrutura feudal (social, econômica e política), dos acontecimentos da revolução industrial e de seus desdobramentos, bem como da criação das ciências sociais, que, de modos diferenciados, buscavam explicar as mudanças sociais em curso naquele período (Friedmann, 1987). Benévolo (1981) destaca que o planejamento urbano se desenvolveu dentro das ciências sociais, em especial com os socialistas utópicos, com o objetivo de propor mudanças na realidade resultante do crescimento das cidades, da pobreza, das más condições de habitação, enfim, dos sintomas de um crescimento que não seguiu uma racionalidade social para se estabelecer.

Assim, o planejamento surgiu como um instrumento de mudança, seja para a negação da cidade (urbano-industrial), na tentativa de construção de uma nova realidade social, seja para a elaboração de reformas urbanas no sentido de melhorar as condições de vida da população citadina (Benévolo, 1981). Se, para os socialistas utópicos, a sociologia nascia como uma ciência pura – uma física social –, o planejamento era a operacionalização desse conhecimento – uma engenharia social (Friedmann, 1987).

Após as grandes guerras do século XX, o planejamento entrou em uma fase sistêmica, e nela, via de regra, o planejamento urbano tornou-se apenas uma fração do que esse campo mais amplo podia desenvolver. A necessidade de racionalização de recursos durante e no pós-guerra, o New Deal de 1933, os planos quinquenais soviéticos e os planos de reconstrução europeus iniciaram essa nova fase do planejamento, na qual ele passou a atuar em várias instâncias de poder (Friedmann, 1987). Isso não quer dizer que o planejamento urbano-territorial tenha perdido sua importância. Na verdade, a criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) no Brasil nos anos da ditadura militar e as ações intervencionistas de Charles de Gaulle na França (Topalov, 1988) são exemplos do valor do conhecimento sobre o espaço intra e interurbano como condicionante para o desenvolvimento nacional. A supressão desses órgãos e a descentralização das políticas territoriais, em vez de mostrarem um enfraquecimento, apontam para o redirecionamento do planejamento urbano-territorial como um instrumento de interesses de classe e de articulação regional e nacional com vistas a efetuar uma ligação entre o local e o global.

Considerando isso, um questionamento pode ser feito: quem planeja/organiza o território? Para responder a tal indagação, este artigo apresenta algumas pistas sobre o papel dos principais agentes de produção do espaço, além de algumas perspectivas de articulação. Ele se baseia na reunião de uma pesquisa bibliográfica e na sumarização de observações feitas pelo autor durante dez anos de trabalho em órgãos de planejamento municipal.

O texto é organizado em duas partes. Num primeiro momento, são feitas algumas considerações sobre cada um dos agentes. Logo após, apresenta-se uma breve discussão sobre a articulação de tais agentes no planejamento territorial. Por fim, algumas considerações finais concluem a reflexão.

2. Sobre o Estado

No planejamento público, o Estado é o responsável pelo ordenamento territorial em suas diversas escalas. Nesse sentido, ele tem o poder de reger o espaço por meio de seus aparelhos de ação (CLARK & DEAR, 1981). Todavia, o Estado não é uma figura neutra no jogo de mercado, sendo, muitas vezes, pressionado a se posicionar quanto à sua racionalidade, que pode estar voltada para o social ou para a acumulação do capital. Harvey (1976, p. 78), para se referir aos Estados democráticos, destaca que, “da mesma maneira que o trabalhador, mediante o trabalho, cria capital como instrumento para a sua própria dominação, os seres humanos criam, na forma do Estado, um instrumento para a sua própria dominação”. A indicação das contradições dentro do Estado moderno e sua definição como produto da sociedade num estágio específico de desenvolvimento dão ao discurso de Harvey um tom instrumentalista-funcionalista de interpretação do Estado.

Clark & Dear (1981), ao discorrerem sobre as interpretações do Estado capitalista, relativizam tanto as abordagens que o consideram como instrumento do capital quanto aquelas que o compreendem como condensação das relações de poder, palco e produto das lutas de classe. Como contraponto, os autores apresentam uma abordagem materialista, oriunda do debate acerca do state derivation, para o qual o modo de produção capitalista é puramente econômico e separado do Estado (isto é, da esfera política). Para essa ótica, os conflitos de classe aconteceriam dentro do modo de produção e o Estado encontraria apoio na lealdade dos trabalhadores e no financiamento do capital para prover infraestrutura ao sistema, além de fornecer condições para a acumulação do capital e bem-estar, reprodução ideológica e até mesmo instrumentos repressivos contra o trabalhador.

Na visão materialista destacada por Clark & Dear (1981), caso seja atribuído ao Estado um duplo papel – ou seja, de agente e, ao mesmo tempo, de arena de debate e condensação das relações de poder –, a luta de classes é transportada para a esfera política. As posições do Estado seriam, assim, dadas não pela equidistância entre capital e trabalho, mas pela resultante desses dois vetores de direções opostas. Afirmar que o Estado atende aos interesses do capital e do trabalho seria também afirmar que o poder representativo de ambas as partes é equivalente, o que não é necessariamente um fato.

Ainda sobre o Estado, há que considerar alguns elementos que trazem complexidade ao entendimento de seu funcionamento e das tomadas de decisão. Primeiramente, o que chamamos de Estado pode apresentar diferentes formas; no caso brasileiro, ele se traduz em uma estrutura vertical e horizontal, com seus entes federativos e respectivos poderes constituintes. Na formação do federalismo brasileiro, a articulação do planejamento urbano é uma prerrogativa dos municípios, mas não somente destes, uma vez que ações de outros níveis (Estados e União) podem interferir nas ações e na conformação dos planos diretores e das políticas territoriais. Em segundo lugar, nem todas as disputas são tão simples quanto a dicotomia capital versus trabalho. Fainstein (1997) destaca que essa é uma interpretação da economia política marxista, a qual passa ao largo da heterogeneidade de questões que permeiam o interesse da população, debatendo simplesmente o trabalho, sem observar aspectos que o interpenetram, como raça/cor, gênero, comunidades tradicionais, entre outros. Vale assinalar que o interesse do capital é também heterogêneo, ainda que dentro de um mesmo setor. Trata-se de interesses diversos sobre o espaço como unidade de produção e de consumo de bens coletivos que transformam a cidade em um palco de uma competição anárquica (LOJKINE, 1981; TOPALOV, 1979).

Por meio do planejamento, o Estado desenvolve ações que se assemelham à ideologia dos socialistas utópicos. Como cartógrafo, ele desenha seu território e ordena-o no mapa, forjando – contra o ordenamento do espaço real, imperfeito e dotado de forças contraditórias – o ambiente perfeito para sua atuação. Em sua resultante vetorial, em vez de desenvolver uma equidade social por meio do plano, o Estado, na figura do governo citadino, exacerba as diferenças a partir da ideia de especialização setorial do território e de monopólio de condições gerais e bens de consumo coletivo por parte dos setores da economia urbana (LOJKINE, 1981). Traçam-se, no plano, limites com fronteiras de interesses. As ordens no território sobre o uso e a ocupação obedecem a critérios que, todos eles, mantêm a desigualdade. A constituição de plantas de valores e a construção de áreas de intervenção e de áreas especiais de sobrezoneamento funcionam como instrumentos de uma ideologia que serve a um propósito específico.

Em geral, a constituição de distritos industriais é dada como constante, ou seja, como uma impedância espacial que determina os demais usos. Não é questionada a existência de tais distritos, mas a ausência deles ou aquilo que impede o desenvolvimento desejado para a acumulação de capital e a geração de emprego. As empresas de logística se instalam à margem das indústrias, pleiteando, junto ao Estado, as vias de acesso que permitirão a circulação dos bens nelas produzidos. Sobrepõe-se o nível da circulação do capital variável necessário à produção, que é dado ou pela iniciativa privada ou pelo próprio aparato estatal. A distância relativa em relação aos centros de serviços e à própria indústria define, em grande parte, o custo do deslocamento e o preço da terra. Destarte, bens de consumo coletivo, rede de transportes e indústria formam os determinantes primários da distribuição espacial da população no espaço.

Se há uma inércia populacional quanto à capacidade atrativa da cidade, o excedente demográfico constitui-se num elemento da economia de aglomeração. Caso a concentração populacional se transforme num evento adverso aos efeitos úteis da aglomeração, acomoda-se essa força de trabalho em setores que, normalmente, empregam trabalho intensivo, em geral de baixa qualificação, como é o caso da construção civil (COSTA, 1991). Ao mesmo tempo que se dinamiza o setor da construção civil, são praticadas políticas diretas de distribuição da população (SANTOS & BARBIERI, 2011), alterando, por meio da segregação e da implantação de bens de consumo coletivo, o valor diferencial do solo urbano. Como afirma Topalov (1979), “la renta del suelo actualmente es porque existe el uso capitalista del espacio y las sobreganancias de localización”, e não o contrário.

O espaço urbano aparece, assim, como um reflexo espacial da desigualdade da estrutura social (KOWARICK, 1979; CAMARGO et al., 1976). O planejamento, por seu turno, deve manter, de alguma forma, o crescimento equilibrado do território, uma vez que o hiato de bem-estar de um crescimento dual resultante de ações “não planejadas” pode vir a promover um clima de “inquietude social e política” (FRIEDMANN, 1977). Aqui vem à tona o terceiro elemento de complexidade ligado às decisões do Estado, ao lado da heterogeneidade do capital e do trabalho e da estrutura estatal: o fato de ser o próprio Estado um produto social.

O Estado reproduz, dentro de sua estrutura, as relações de poder que existem na sociedade. Essa reprodução não significa uma perfeita tradução da sociedade, pois nem todos os setores têm voz ou acesso às relações de poder dentro da máquina estatal. Há grupos diferenciados – técnicos, representantes públicos das elites e das classes trabalhadoras, de movimentos sociais e da classe média – que se posicionam tanto como funcionários quanto como membros de conselhos específicos que possuem certa abertura institucional. Os conflitos de interesse dentro do planejamento, inclusive o urbano, são fruto da manifestação das intenções daqueles que procuram atrair o poder estatal para o capital e daqueles que o fazem em direção ao trabalho.

3. Estado e governo

O Estado seria uma abstração, se não houvesse um povo que o legitimasse e um território que delimitasse seu poder de atuação. O que se chama de povo é, na verdade, um conjunto heterogêneo de interesses, formado por grupos específicos, com particularidades sociais, políticas e econômicas. Semelhantemente, o território não é uma planície isotrópica, com limites bem definidos. Há uma dialética socioespacial que põe em interação elementos físico-territoriais e estrutura social, oferecendo como síntese o espaço tal como o conhecemos, ou seja, heterogêneo e contraditório. Por fim, o Estado também não é um corpo governante de muitas partes, pois é, concomitantemente, um agente e uma arena de confronto político.

Clark & Dear (1981) diferenciam o poder do Estado do aparato estatal. Isso contribui para que seja compreendida a relação básica da hierarquia interna do Estado, derivada da ação de quem exerce o poder estatal (governo), isto é, daqueles que compõem a máquina ou aparato estatal propriamente dito. Se o Estado pode ser visto como um corpo, então, o governo se assemelha à mente por trás das ações que o corpo ou aparato estatal executa. Nesse sentido, quando algumas políticas são avaliadas como ineficientes, alterações no aparato estatal devem ser feitas, uma vez que a inoperância advém do corpo e não da mente. Ironicamente, a estrutura do governo em poderes e, num Estado democrático, sua formação por partidos com mandato efêmero são elementos que expurgam a neutralidade do Estado em relação a questões sociais.

Numa visão gramsciana (COUTINHO, 1999), partidos políticos devem ser interpretados como intelectuais coletivos que representam ideologias específicas de classe e que almejam a representatividade e a defesa de seus interesses dentro da arena do Estado. As ideias desses partidos entram no jogo vetorial do Estado, e a legitimação popular garante o sistema de pesos através do qual as opiniões são fortalecidas. Partidos ocupam cargos no governo e põem em conflito as ações dos poderes do centro de decisão (Executivo e Legislativo3) (Unger, 2001). A exclusividade de funções, a prioridade em determinados assuntos e a sempre possível devolução de questões para a decisão do eleitorado não eliminam todos os conflitos existentes no centro de decisão governamental.

Entram nesse jogo não apenas a ideologia de cada partido, mas também os interesses de cada indivíduo eleito que ocupa posições no governo. Como pontua Unger (2001), para afastar o perigo da centralização e dos efeitos da governabilidade de poucos, poderiam ser multiplicados os poderes, ampliando a representatividade. Ainda assim, o jogo de pesos e contrapesos, em que se busca a eliminação de sobreposições de funções a partir de uma hierarquia de exclusividades ou de prioridades de decisão, acabaria mantendo as contradições do centro de decisão do governo.

No caso brasileiro, o processo eleitoral é garantido pelo convencimento, com uma estratégia de vendas de programas de governo para o eleitorado, de maneira que o elemento publicitário, proporcional ao capital investido, possui uma importante responsabilidade decisória. Esse capital não vem somente daqueles que partilham a ideologia partidária, a ele também se soma o capital privado empresarial, que, num jogo de contrapartidas, patrocina determinados partidos no intuito de que seus interesses sejam defendidos no futuro, mesmo que, para tanto, a defesa tenha de ir contra a ideologia oficial do próprio partido. Ocorre, dessa maneira, o distanciamento entre o governo e seu povo, como se os governantes da democracia tivessem, em si mesmos, algum bem ou legitimação individual para governar.

A esse cenário, adicione-se a construção ideológica de um planejamento que, no contexto neoliberal, busca otimizar o aparato estatal e promover, de forma rápida e objetiva, o crescimento econômico. Para que isso aconteça, é tomada como padrão a medida do planejamento estratégico, visão mercadófila que, por meio do consenso, explicita o caráter estratégico da construção dos planos diretores (Souza, 2006; Vainer, 2007). A partir da ideia de corresponsabilidade, o plano diretor, municipal e metropolitano, traduz a resultante de diversos vetores sociais que não necessariamente possuem uma mesma direção e sentido. Desse modo, o que deveria ser símbolo de democracia e participação, muitas vezes, é fruto de um jogo de cartas marcadas, em que os parceiros na mesa de negociação não negociam, apenas conduzem o resultado para que o interesse hegemônico permaneça satisfeito. Aqui não há nada de novo, já que o desenvolvimento brasileiro se deu a partir de investimentos setoriais e investimentos particulares, em detrimento de uma clara política de integração e solidariedade territorial.

Concernente ao planejamento territorial, a orientação original das políticas por meio dos planos diretores ou fora deles também merece menção. A singularidade das municipalidades estancou as ações a partir dos planos, tornando cada zoneamento um enclave que ignora a alteridade dos municípios adjacentes. Além disso, não existe um fundo, tal como na educação e na saúde, para o desenvolvimento urbano. São dadas as diretrizes, é-se elaborado um plano frágil, que, em favor de um interesse dito nacional, pode ser excluído da mesa de trabalho (Lacerda et al., 2005; Rolnik, 2009). Esse interesse é dado pelo caráter da nossa própria constituição, para a qual cabe à União discutir e tratar os assuntos de interesses nacionais, ao passo que ao município cabe apenas a responsabilidade de discutir os interesses locais de seu território. Disso advém o conflito entre a construção de políticas territoriais em microescala e os interesses internos dos programas de governo nacionais: enquanto aquele desenvolve um plano diretor que é eminentemente físico-territorial, a União desenvolve ações setoriais que reorganizam o território.

Isso não quer dizer que a atuação do Estado por meio do aparato estatal limita-se ao planejamento. Ao contrário, onde aparentemente não cartografa no plano, ele age de forma diferenciada, em muitos casos como instrumento de interesses de um determinado governo. O plano serve para ordenar o território, oferecendo condições gerais de acumulação e promovendo efeitos úteis de aglomeração econômica. A formalização e a normatização garantem a legalidade e a legitimidade de ações valorativas de determinados espaços, contribuindo para a realização da renda da terra.

Poder-se-ia compreender a cidade informal, as ocupações em áreas de baixo valor econômico e ambiental, a autoconstrução, entre outras, como formas alternativas ao processo hegemônico, normativo e formal de produção do espaço urbano. Entretanto, essas formas de apropriação e produção do espaço são também elementos do mesmo processo de urbanização. Primeiro, porque a ilegalidade fornece as bases de autossustentação de uma determinada classe, de circuitos de produção, circulação e consumo que dificilmente se desfazem. Segundo, o governo apresenta um caráter tolerante para com essas formas, ignorando ações clandestinas e mantendo, no limiar da sustentação da vida, os serviços públicos, quando os oferece. Além disso, o governo utiliza esses espaços para se legitimar, oferecendo ações pontuais e setoriais em troca de apoio eleitoral (Rolnik, 2009). Em terceiro lugar, a autoconstrução e a expansão da cidade informal ou ilegal pressionam os salários para baixo devido à precariedade das condições de moradia – situação diferente da responsabilidade pretérita das indústrias em relação à reprodução da força de trabalho (Kowarick, 1979; Camargo et al., 1976).

Em conclusão, o governo move o Estado segundo os interesses participativos dos diversos agentes dentro da arena decisória, além de trabalhar com uma margem de manobra para fazer valer os interesses individuais, partidários ou de outrem. O peso do governo no campo de forças é elevado; todavia, ele é dependente do grau de interesse da população na pressão sobre as decisões e dos interesses dos patrocinadores empresariais de cada indivíduo eleito. O conflito entre a ideologia partidária e os interesses pessoais, incluindo nisso a identidade de classe, interfere no jogo, configurando estratégias do capital e do trabalho na arena política. Os policy makers, quase sempre, não dependem de uma legitimação a priori para suas decisões; a preocupação elementar deles é a reprodução de sua própria existência, em detrimento de qualquer orientação ou racionalidade para o capital ou para o social.

4. O corpo técnico

Aqui se insere um membro importante do planejamento público: o urbanista. Incumbido de ser o planejador urbano, esse profissional possui uma identidade de classe muitas vezes ocultada por seu discurso neutro, por vezes acadêmico, que busca curar as patologias do espaço, entendendo que, se bem informados, os policy makers maximizam sua racionalidade em prol do desenvolvimento urbano (Topalov, 1988). O urbanista se encontra envolto no que Lefebvre (1999) chama de ilusão urbanística. Trata-se da junção de dois tipos de ilusões, a saber, a ilusão filosófica e a ilusão estadista, as quais permeiam a mente do planejador. A ilusão filosófica repousa na crença de que um modelo analítico é capaz de interpretar toda a realidade, ao passo que a ilusão estadista baseia-se na confiança de que o Estado é capaz de gerir múltiplos conflitos na sociedade, quase como uma divindade. Quanto a esta última ilusão, Lefebvre destaca que

[...] [a]os planificadores, aos planejadores, no capitalismo de organização, a atividade produtiva escapa quase completamente. Os técnicos e tecnocratas são convidados a dar sua opinião; são escutados polidamente (nem sempre). Mas eles não decidem. Apesar de seus esforços, não chegam a sair do estatuto que lhes é atribuído, o de um grupo de pressão ou de uma casta, para se erigirem em classe (Lefebvre, 1999, p.141).

Os técnicos que se veem livres dessa ilusão optam, muitas vezes, por uma ação advocatícia, defendendo um planejamento declaradamente voltado para uma classe específica. Num contexto de descentralização política e econômica, como aqueles vividos na década de 1980 no Brasil e em outros países, ressurgem elementos ideológicos que buscam tanto redirecionar o planejamento quanto elevar o status dessa classe de técnicos planejadores. A ênfase nos estudos de planejamento local e o tratamento da teoria neomarxista da economia política da urbanização como sendo obsoleta trazem, na franja de sua crítica, o retorno da perspectiva neoclássica sobre o urbano, mais especificamente da cidade, considerando o espaço citadino como um organismo ou um construto de agentes com plena racionalidade econômica, sendo a heterogeneidade explicada por elementos culturais particulares (Topalov, 1988).

Como ideologia, traduz-se de forma espacial o que é, de fato, estrutural. As formas espaciais seriam manifestações de estruturas sociais e econômicas, marcadas por relações de dominação e influência que se manifestam dentro de uma rede de cidades planetária. Se a cidade como locus é dotada de uma comunidade ecológica, pode-se dizer que existe, então, relações de dominação entre agentes de comunidades ecológicas diferentes (urbana-urbana e urbana-rural), embora dentro de uma mesma comunidade planetária. Singer (1998) aponta que a constituição da cidade industrial surgiu a partir desse processo, porém explicita que uma classe dominante da comunidade ecológica urbana, a burguesia, expropriou os meios de produção e explorou a força de trabalho da comunidade ecológica rural, os camponeses. Assim, percebe-se que a ideologia de que existem conflitos ou contraposições de comunidades ecológicas, mas sem explicitar a estrutura de classes, influenciou a postura e a visão do planejamento do final do século XX.

5. Capital

O que se apresenta, de forma genérica, sobre a denominação capital é, na verdade, a aglutinação de agentes diversos em uma única categoria, não constituindo, pois, um tipo puro (CORRÊA, 2011). Sob o termo capital, estão também indivíduos, representantes de interesses fundamentados numa lógica diversa à da população. Como classe, esses indivíduos buscam se reproduzir por meio da garantia de que o aparato estatal não produzirá nenhuma fricção em suas transações – caso ele compareça ao palco, apenas facilitará a ampliação da realização do lucro.

Empresários de diversos setores – comerciais, industriais e bancários – estão próximos das atividades legislativas e defendem um processo de desburocratização, erroneamente confundido com eficiência.4 No processo participativo dos planos territoriais, os representantes do capital segregam-se em pré-conferências ou reuniões do setor empresarial, como se possuíssem interesses diferentes e não afetassem a população. Contraditoriamente, esse setor também possui tensões internas, competindo e cooperando por mercado e espaço, assim como demandando do Estado o papel de juiz, quando a competição anárquica põe em xeque a sustentabilidade das relações entre os atores (Lojkine, 1981; Topalov, 1979).

No processo participativo, a escala é importante: a abrangência do espaço de vivência e decisão das comunidades e dos indivíduos parece guardar relação direta com o status socioeconômico. Por seu turno, o Estado fortalece esse efeito, chamando a população para discutir questões regionais e disjuntas setorialmente, ao passo que os membros do capital ocupam o espaço escalar do território total a ser planejado.

O território, visto como unidade produtiva, precisa de ajustes para impedir a tendência de redução da taxa de lucro do capital. Para tanto, ocorre o que Harvey (1981) chama de três circuitos do capital. Enquanto o primeiro circuito refere-se à reprodução das relações entre capital e trabalho, visando à acumulação primária, o segundo circuito está vinculado à necessidade de formatação de um ambiente capaz de promover o amortecimento das relações supracitadas e de garantir as condições gerais de produção (transporte, infraestrutura, habitação, entre outros). O terceiro circuito do capital, por sua vez, traduz-se no investimento em ciência e tecnologia, essencial para o processo de inovação e de ruptura com o modo de produção (Gottdiener, 1993). O papel do Estado nesses dois últimos circuitos marca, ao mesmo tempo, uma necessidade contra a competição anárquica, a qual reduz o poder de acumulação da cidade, e um limite, pois as condições gerais que promovem efeitos úteis de aglomeração não são reproduzíveis, exceto se reconstruídas a partir de sua destruição (Harvey, 1981; Lojkine, 1981).

Além de atuar de forma diferenciada nos instrumentos de consulta e participação “popular”, o setor empresarial, ou capital, também patrocina seus representantes. O voto desse setor, na democracia moderna, vale mais: materializa-se nos financiamentos de campanha de vários candidatos, apostando mais alto naqueles que possuem maiores chances de eleição. Investir em muitos candidatos reduz o risco de perdas, pelo simples fato de que, como qualquer investimento, ele pode ser resgatado no momento oportuno.

6. População e planejamento

O planejamento possui duas visões diferentes sobre a população. A primeira a compreende de forma estritamente demográfica, com sua dinâmica de crescimento e interação entre políticas públicas, oscilações econômicas e crescimento populacional. A segunda visão lhe dá um caráter político no processo de planejamento, incluindo nela a ideia de sociedade civil organizada, fundada na concepção gramsciana de Estado ampliado (Coutinho, 1999).

A primeira visão é trabalhada na obra de Santos e Barbieri (2011), na qual são abordados os impactos de variações econômicas no crescimento populacional, e vice-versa. Nessa perspectiva, o planejamento busca compreender a distribuição espacial da população como fator de provimento de ativos sociais (racionalidade social) e de maximização das condições gerais de acumulação no espaço (racionalidade de mercado) (Santos; Barbieri, 2011). Segundo Skeldon (1990), as políticas de distribuição da população podem ser divididas em dois grupos: diretas, isto é, aquelas que atuam sobre a população e sua disposição no espaço; indiretas, ou seja, as que atuam nos agentes indutores ou nos motivadores da mobilidade. Enquanto nas primeiras políticas incluem-se ações de contenção de migrantes em terminais de passageiros e políticas habitacionais, nas segundas, inserem-se os planos diretores, as políticas de geração de emprego e de alocação industrial, entre outros.

Skeldon (1990) destaca que políticas de distribuição da população podem equilibrar o crescimento econômico e os recursos disponíveis. Na prática, por sua vez, observa-se que políticas que buscam atuar diretamente sobre a mobilidade e a distribuição populacional têm, normalmente, o objetivo de conter o crescimento da cidade primaz dentro dos sistemas urbanos de países em desenvolvimento. Skeldon (1990) assinala três políticas que atuam na distribuição populacional:

a) políticas de restrição da cidade primaz,

b) políticas de potencialização de destinos alternativos, e

c) políticas de contenção de potenciais migrantes das zonas rurais.

A implantação dessas políticas depende de interpretações sociais, culturais e econômicas, podendo se traduzir em repúdio à população. Por exemplo, a restrição de acesso à cidade primaz como meio de evitar a urbanização descontrolada é uma política que vai contra os ideais de democracia e liberdade.

A preocupação com essa mobilidade para o topo da hierarquia urbana tem um forte componente ideológico neomalthusiano, para o qual o crescimento populacional acelerado per si gera o processo de periferização e pobreza numa racionalidade de mercado. De fato, o crescimento populacional acelerado, via migração, acima do crescimento do emprego pode levar à redução dos salários, ampliando o poder de barganha para atrair investimentos. Em contrapartida, o desemprego crescente tende a ampliar a pobreza urbana; já a concentração populacional pode chegar a limites que produzam rendimentos decrescentes (Skeldon, 1990).

A criação de novas centralidades potenciais, segundo Skeldon (1990), pode advir do crescimento das cidades médias. Para ele, a potencialização de novos destinos resolveria a distribuição dentro de uma “racionalidade de mercado”, todavia geraria um processo de reconcentração populacional, uma vez que os fatores móveis de produção e serviços tenderiam a se aglomerar no espaço, aglutinando-se onde existe alguma estrutura disponível (DINIZ, 1993). Skeldon (1990) aponta que, nessa orientação, economias de escala atuariam em pequenas cidades, criando uma distribuição mais equilibrada.

No Brasil, o Programa para cidades de Porte Médio de 1976, desenvolvido pela Comissão Nacional de Política Urbana, tentou dinamizar municípios que tinham o papel de conter o crescimento das grandes cidades (Amorim-Filho, 1984). Depois de sucessivas etapas e com o processo de abertura política que acarretou a municipalização de parte da responsabilidade sobre a arrecadação, o resultado foi uma desconcentração relativa da economia, com a reorientação da migração para cidades médias em ascensão – novas centralidades fortemente arraigadas nos grandes centros urbanos (Diniz, 1993; Matos, 2005).

A contenção da população rural demanda, de acordo com Skeldon (1990), mudanças estruturais no uso e distribuição da terra. Nesse sentido, políticas como a reforma agrária e os programas de auxílio à produção em pequenas propriedades contribuem para a manutenção da população no campo. Deve-se ressaltar que tais políticas veem a mobilidade como um conjunto de fluxos induzidos apenas por fatores econômicos e dotam os indivíduos de racionalidade econômica, situação muitas vezes não verossímil.

A preocupação dos planejadores quanto à distribuição espacial da população parte da concepção de que, dentro de uma racionalidade de mercado, o crescimento demográfico pode trazer impactos negativos ao desenvolvimento. Em um quadro desse tipo, o papel do planejamento é gerir a mudança, avaliando as futuras demandas sociais e ambientais de infraestrutura e serviços (Friedmann, 1987; Bilsborrow, 1976).

A segunda visão do planejamento sobre a noção de população considera o primeiro termo como uma abstração, caso não seja visto dentro de sua heterogeneidade e capacidade de reagir às ações do mercado e do Estado. A crítica à visão da população como algo estático e passivo no que tange à atuação na esfera política vem da economia política marxista, que, de forma inerente, formula uma crítica à economia política clássica.

A economia política, atualmente com forte influência do estruturalismo, tem sua gênese nos albores do século XVII, quando emergiu com o objetivo de discutir as relações de produção, inserindo, junto da terra e do capital, o valor do trabalho como gerador de riqueza, daí a sequência de economistas clássicos como Adam Smith e Ricardo. Marx tentou não se limitar a simplesmente avançar esse pensamento, mas também inovar em direção a uma economia política para o socialismo (MARTINS, 1999). O salto metodológico e teórico de Marx em relação a seus antecessores pode ser traduzido por trechos de sua obra que discutem as limitações dos economistas clássicos, como o que se segue:

Quando consideramos um determinado país do ponto de vista da economia política, começamos por estudar a sua população, a divisão desta em classes, a sua repartição pelas cidades, pelo campo e à beira-mar, os diversos ramos da produção, a exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias etc (Marx, 2003).

Segundo Marx, os estudos de economia política partiam de uma totalidade social ou territorial (Estado, nação, entre outros), estudando, de início, as características populacionais até chegar às relações ditas econômicas. A crítica de Marx repousa justamente no formalismo abstrato da metodologia aplicada pelos economistas: a população é uma abstração, caso se despreze, por exemplo, as classes que a compõem, permeadas pela relação de propriedade, capital e trabalho. A discussão sobre a riqueza é vazia, caso não se leve em conta que o capital só ganha concretude se observado a partir do valor, do trabalho, do preço etc. Para Martins (1999), a crítica à economia política está na não naturalização das relações econômicas como interações entre coisas, considerando-as um campo onde se insere uma luta de classes, e, por isso, é lida como uma luta política.

O conflito de classes expressa-se para além da relação entre proletários e proprietários, manifestando-se de forma aparentemente difusa. No contexto urbano, os movimentos sociais emergem na luta pelo acesso aos bens de consumo coletivo (Castells, 2000). A população ultrapassa um conjunto de indivíduos com características biológicas partilhadas. De forma analítica, abandona-se o formalismo demográfico para abraçar a sociedade como totalidade tensa, marcada por forças contraditórias. Entretanto, a luta dos movimentos sociais que se aponta aqui não é a mesma luta de classes emancipatória do movimento socialista: enquanto esta teria como resultado a transformação das estruturas sociais, a primeira apresentaria apenas objetivos específicos, aplacados de forma imediata.

Segundo Castells (1976), os movimentos sociais urbanos são práticas sociais que vão de encontro à ordem estabelecida, a partir das contradições específicas da problemática urbana. Essa definição abarca uma miríade de movimentos, desde mulheres que lutam pela construção de creches públicas para deixar seus filhos enquanto trabalham até movimentos operários, como a grande greve do ABC paulista de 1979 (Kowarick, 1987). A luta desses movimentos resultou, no caso brasileiro, na criação e inserção de instrumentos participativos e de gestão colaborativa no final do século XX, como o Estatuto da Cidade.

É preciso pontuar que os movimentos sociais urbanos possuem algumas peculiaridades, como o caráter aparentemente efêmero de seus interesses e a escala de atuação. Harvey (2004), por exemplo, recorda o movimento de trabalhadores em Baltimore no último quartel do século XX contra a pressão sobre os salários e o processo de terceirização que ocorria na cidade. O movimento dispersou-se com ganhos irrisórios e sem alterar a estrutura socioeconômica que originou o problema. Harvey (2004), ademais, destaca que alguns movimentos sociais têm um poder diminuto na escala local, sendo necessária uma mudança de escala para que ganhem notoriedade. O autor, em relação a esse ponto, recorda a famosa frase “operários do mundo, uni-vos”.

Um exemplo interessante sobre manifestações sociais é trazido por Vainer (1993). Ele apresenta uma discussão sobre o binômio população-ambiente a partir da tensão entre os atingidos por barragens e a construção de UHEs. Para o autor, essa relação não é apenas a de uma variável (população) e uma constante (ambiente), mas também de um jogo de interesse, em que a população é tratada como uma fricção ao desenvolvimento. A população torna-se, assim, um objeto que, nos relatórios, aparece como uma das esferas do impacto ambiental dos grandes empreendimentos. A naturalização da população retira, segundo o autor, o caráter de sujeito e descaracteriza o ambiente como seu espaço de trabalho ou como fruto deste.

Com uma multiplicidade de formas e ações, os movimentos impõem-se como uma resistência ao ideal de desenvolvimento “fáustico”5 que os grandes empreendimentos econômicos carregam. Por outro lado, a constituição de um movimento nacional pode provocar a perda de identidade e de força na base local (Vainer, 2004). Mais do que isso, a institucionalização do movimento e a possibilidade de aplacar necessidades imediatas podem enfraquecer o movimento com o passar do tempo.

O caráter “popular” dos movimentos também possui certo grau de abstração. A ideia de movimentos populares indica a articulação de grupos que, com interesses diversos daqueles estabelecidos normativa ou oficialmente pelo Estado, lutam para fazer valer seus interesses, indo de encontro à ordem estabelecida. Entretanto, de imediato, isso não significa uma identidade com uma classe específica. Na verdade, fala-se aqui de uma multiplicidade de atores, incluindo comunidades de classe média e alta que querem ver longe de seus territórios usos urbanos incômodos e que reduzem o valor atribuído por eles ao espaço. Esses grupos, geralmente com um nível de escolaridade mais elevado e bem articulados se comparados a grupos mais vulneráveis da sociedade, possuem grande participação política quando afetados por ações externas à sua comunidade. Considerando esse ponto, um poder participativo difundido entre os movimentos sociais não é a solução ótima para a resolução de determinados problemas, pois isso pode exacerbar ainda mais a segregação socioespacial, em vez de reduzi-la.

7. Articulando os agentes: (Novas) Horizontalidades e (Velhas) Verticalidades

O esforço de elencar o papel de cada agente enunciado anteriormente no processo de planejamento territorial produz uma simplificação. Essa redução evidencia-se por causa da multiplicidade de cenários em que o planejamento territorial ocorre, isto é, em países com sistemas de governo, estruturas estatais, recursos e culturas muito diferentes. Apesar disso, é possível desenhar papéis extremos, justamente ao imaginar situações em que as condições formais do Estado ora fortalecem as instituições democráticas, ora enfraquecem-nas, no sentido de minimizar a participação popular e o compartilhamento da gestão.

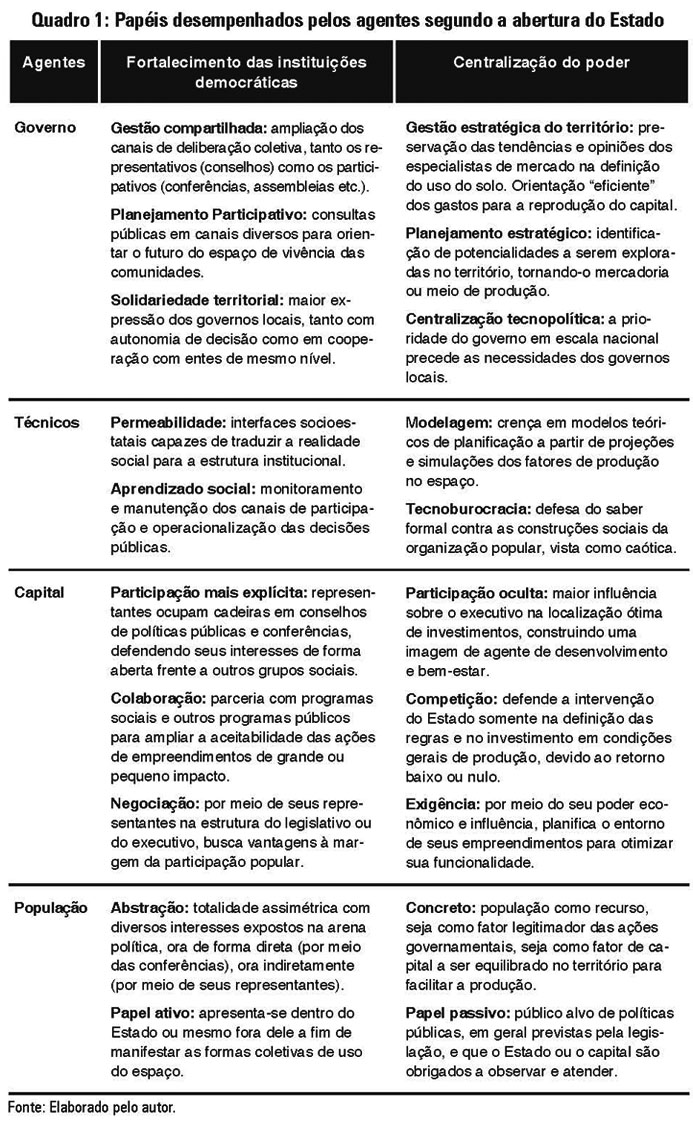

Para exemplificar o exposto acima, o Quadro 1 descreve de forma simples, e não exaustiva, as nuances que podem ser observadas nas sociedades, especialmente ocidentais, com relação aos papéis e visões predominantes dos principais atores citados neste trabalho.

Os papéis dos agentes, contudo, dependem do foco da escala espaço-temporal, bem como das situações concretas da realidade social na determinação das decisões. Praticamente não há dúvidas de que existe uma perda de participação política da população em termos formais quanto mais centralizadas são as decisões do Estado, pois este tende a distanciar-se do conhecimento do território em nível local e a aproximar-se da planificação setorial. Esse último tipo de planificação é pródigo para o capital, que já atua de forma setorial/funcional em relação a estratégias de gestão do espaço, deixando ausente do seu horizonte aspectos sociais, os quais delega ao Estado. O equilíbrio dinâmico depende da habilidade de o governo convencer a si mesmo, na forma de Estado, na orientação de seus técnicos para a ilusão de construção de uma realidade transformadora. Da mesma forma, torna-se explícito o objetivo de tornar secundário os interesses locais: as comunidades passam a se organizar em escalas diferentes e com várias nuances, mas com a orientação de defender a manutenção do seu status ou, ainda, de ter atendida cada uma de suas reivindicações.

Em retrospecto, ao longo do século XX, o território brasileiro foi ordenado a partir de um Estado que se propunha intervir em busca do desenvolvimento econômico e da integração nacional. Mais do que isso, esse Estado utilizou seu poder para ser mais um jogador e, ao mesmo tempo, juiz do jogo de mercado. Tal intervenção tinha um objetivo específico: garantir a sustentação de um modelo de desenvolvimento a partir do custeio de setores com baixo valor agregado e da criação de condições gerais de acumulação no território.

A crise fiscal e o agravamento das crises internacionais, além da instabilidade interna da sociedade, contribuíram para o processo de democratização, que desconcentrou parte da responsabilidade desse Estado centralizador, configurando um novo pacto federativo. O aumento da responsabilidade dos municípios, tanto para angariar investimentos quanto para aumentar a tributação, a partir de vantagens comparativas, fez com que a competição entre municipalidades fosse denominada de guerra dos lugares. Forças globais de investimento tentaram normatizar e alocar-se segundo as condições de acumulação que lhes trouxessem mais retorno na escala local.

Já no século XXI, assiste-se ao fortalecimento de formas de organização territorial do tipo horizontal, ou seja, um conjunto de municípios decide, num sistema urbano, optar pela complementaridade e pelo planejamento regional para reduzir os efeitos negativos de investimentos externos. Seria o renascimento da ideia de região tal como visto no período militar brasileiro? De início, pode-se negar a ideia de região tal como no passado ditatorial, uma vez que grandes instituições de desenvolvimento regional não estão presentes hoje tal como no passado, assim como a organização estatal não atua mais no conjunto de grandes regiões e o Estado não possui um aparato grandioso que o aloque, dubiamente, como regulador e empreendedor no mercado.

Com a redução da intervenção estatal e o aumento da flexibilidade das fronteiras econômicas, forças globais e locais interagem no processo de desenvolvimento capitalista para promover a acumulação de capital e, em tese, para repartir ganhos com as populações em determinada escala. Forças globais não podem ser confundidas, aqui, com totalidade, pois local e global não são elementos hierárquicos constitutivos. Ao contrário, trata-se de forças exclusivas, nas quais a técnica se materializa no espaço local para a produção e acumulação, ao passo que o global é a tradução da imposição normativa de localidades distantes, detentoras da centralidade econômica. Milton Santos (1994; 2002) denomina de “horizontalidades” a ordem dada pela organização de territórios contíguos; já o domínio hierárquico de forças globais é chamado pelo autor de “verticalidades”. Ao discutir a dialética presente nesses dois termos, ele afirma:

No meio local, a rede praticamente se integra e dissolve através do trabalho coletivo, implicando um esforço solidário dos diversos atores. Esse trabalho solidário e conflitivo é, também, co-presença num espaço contínuo, criando o cotidiano da contiguidade. A esse recorte territorial chamamos de horizontalidade, para distingui-lo daquele outro recorte, formado por pontos, a que chamamos de verticalidade. Nesses espaços da horizontalidade, alvo de frequentes transformações, uma ordem espacial é permanentemente recriada, onde os objetos se adaptam aos reclamos externos e, ao mesmo tempo, encontram, a cada momento, uma lógica interna própria, um sentido que é seu próprio, localmente constituído. É assim que se defrontam a Lei do Mundo e a Lei do Lugar (Santos, 2002, p. 334).

Ao abrir a chamada guerra dos lugares, emergiram na Constituição de 1988, juntamente, elementos para uma gestão democrática no nível municipal. Esse processo de (re)criação de uma ordem espacial em que os “objetos se adaptam” teve como resultados: (i) inserção na Constituição Federal dos artigos 182 e 183, referentes à política urbana que fundamenta a função social da cidade e da propriedade; (ii) democratização do planejamento e da gestão urbana (Rolnik, 2009).

A criação do Estatuto da Cidade em 2001, regulamentando os artigos constitucionais supracitados, consolidou o movimento de democratização do processo de governança. Fundamentalmente, o Estatuto da Cidade baseia-se em três princípios: função social da cidade, que inclui o ideário de qualidade de vida urbana, o direito à moradia e ao acesso a bens de consumo coletivo; função social da propriedade, subordinando os interesses privados do proprietário aos interesses públicos e sociais; gestão democrática. Esse terceiro princípio baseia-se na ideia de participação direta da população e de associações representativas de seus segmentos na construção, implementação, acompanhamento e revisão não somente do plano diretor, mas também de um número cada vez maior de instrumentos de gestão estatal (LACERDA et al., 2005).

Quando Vainer (2002) questiona “o que pode o poder local” diante desse campo de forças, ele põe em questão, quase como uma utopia, a ideia de que o processo de mudança pode partir de uma iniciativa local e de uma articulação transescalar. Cumpre destacar, por outro lado, que a configuração atual já possui essa característica, mas dentro de uma estrutura hierárquica exclusiva em que a lei dos lugares abre espaço à lei do mundo. As forças horizontais, nesse caso, vão de encontro à adaptação local dos interesses externos à cidade. A legitimação dos interesses externos passa pela construção de uma ideologia urbana (Castells, 2000), construída para transformar a cidade numa comunidade ecológica, na qual as contradições são ocultadas e as relações de dominação esquecidas em prol da competitividade entre comunidades ecológicas diferentes. A cidade torna-se pátria daqueles que querem construir um desenvolvimento, sem qualificar, ao certo, seu direcionamento. Ao mesmo tempo, a cidade torna-se uma mercadoria a ser vendida, com suas imagens e rótulos do campo publicitário moderno. Para satisfazer às demandas por investimentos e crescimento, as cidades precisam de um modelo arrojado de gestão, com metas definidas de produtividade e de produção de consensos – campo fértil para o planejamento, que impõe a lógica empresarial ao aparato estatal (Vainer, 2000).

Da mesma forma que o Estado passa a atuar na cidade para mitigar a tendência de redução da taxa de lucro do capital, efeito de sua disputa anárquica pela acumulação, novas formas territoriais emergem para minimizar os efeitos da guerra dos lugares. Essas novas formas são ações territoriais que unem municipalidades contíguas em busca de complementaridade e solidariedade para a construção do desenvolvimento. Longe de constituir novas horizontalidades emancipatórias e diametralmente opostas ou alternativas às verticalidades existentes, essas ações redefinem o local como unidade particular de competitividade.

Mesmo nas universidades, em sua contribuição para o planejamento, o princípio do direito à cidade e à moradia convivem com a ideia de desenvolvimento mediado pela ampliação das vantagens comparativas e da competitividade de sistemas urbanos fortemente densos e articulados. O espaço da técnica ainda é valorizado em favor do espaço abstrato das normas verticais. Movimentos sociais são apartados ou conclamados a deixar seus interesses específicos para partilhar o ideal de desenvolvimento urbano como uma panaceia que teria efeitos multiplicadores para todos os setores da sociedade.

Nessa orientação, os vários tipos de agentes que produzem o território interagem, ora de forma conflituosa, ora consensualmente, sob a crença da representatividade dos atores (EMIRBAYER, 1997; SANTOS, 2012). Em defesa de um planejamento estratégico benéfico a todos, noções como a de solidariedade territorial emergem nesse exercício, estando inseridas, contudo, no mesmo sistema democrático que privilegia o planejamento do espaço e da sociedade a partir de uma oligarquia econômica e política. O jogo permanece desigual e instável; as contradições internas entre os agentes, as orientações políticas diversas e o sempre presente sentimento de autopreservação exigem que se erga a arena de discussão.

A aglutinação de municipalidades, por parte do planejamento, apenas transforma um ponto em uma grande mancha, unida por uma identidade construída para elaborar consensos e unificar discursos numa outra escala. Internamente, os processos de reprodução social continuam operando, dentro da (in)formalidade do território. A articulação amplia os nós da rede de cidades, porém não inclui, necessariamente, os aglomerados de exclusão socioespacial existentes. As possibilidades de um novo planejamento dependem de práticas alternativas, de experiências contra-hegemônicas e produtoras de novas horizontalidades.

8. Considerações finais: questões teóricas e novas perspectivas

A perspectiva relacional busca inverter o processo de estudos sociológicos que, tradicionalmente, partem dos atributos para se chegar às relações. A análise de redes sociais contribui para a formalização dessa perspectiva, identificando as relações entre os indivíduos sem se prender aos atributos, mas, sim, ao papel que cada ente desempenha nas suas esferas de sociabilidade. Sem apartar a política e a economia desse processo social de relações e atributos, este artigo buscou identificar os elos estabelecidos entre a proposta de análise presente em Emirbayer (1997) e os estudos regionais e de planejamento territorial.

Se o planejamento territorial tem a pretensão de corrigir distorções espaciais, estas não podem ser naturalizadas e postas como problemas inerentes à natureza do espaço. Esse mesmo espaço é fruto da acumulação desigual de recursos materiais e imateriais, fruto de relações sociais desiguais ao longo da história. O importante é estudar as formas espaciais como manifestações de sua estrutura, e não o contrário. Ao inserir a política no processo de produção do espaço, a análise do planejamento ganha complexidade, pois não são as localidades que estão se movendo em direção ou contra o desenvolvimento da história, mas indivíduos que se relacionam e trazem as políticas do espaço como resultante dessas relações. Aqui a relação entre agência e estrutura ganha destaque, seja pelo diferencial de forças dos diversos agentes sobre a estrutura que os cerca, seja pela força das próprias instituições e das formas de participação institucionalizadas que enrijecem os processos sociais.

A solidariedade territorial, na melhor das intenções, manifesta-se como complementariedade entre subespaços econômicos ou cooperação de governos locais como forma de promoção do desenvolvimento. A competitividade ganha outro sentido, de um ponto para uma mancha ou rede local de cidades, em que, por meio do convencimento, lideranças conseguem ignorar ou convencer os movimentos populares a abrir mão de seus interesses em prol de um desenvolvimento totalizante e multiplicador para toda a sociedade. Se a segregação espacial é resultante da desigualdade entre seres humanos, então qualquer solução para aquela que prescinda desta é estéril, assim como a crença de que sempre haverá a priori um consenso sobre o que é o projeto social a ser realizado. Nesse sentido, qualquer projeto que siga essa orientação não busca a realização de uma utopia, mas a morte da política e a alienação dos indivíduos.

Notas

1 Albuquerque Júnior (1999).

2 SANTOS, CEBALLOS, SOUSA (2013).

3 Para uma maior aproximação da realidade brasileira, a discussão foi construída a partir da visão democrática ocidental presidencialista.

4 Burocracia não deve ser entendida como ineficiência, mas como instrumentos do aparato estatal que garantem a isonomia de processos aos que indivíduos demandam serviços públicos específicos. Para uma discussão inicial, ver: Lafer (1970).

5 Expressão emprestada de Berman (2012).

Referências

Amorim-Filho, O. B. Cidades médias e organização do espaço no Brasil. Revista Geografia e Ensino, Belo Horizonte, MG, v. 2, n. 5, 1984.

Benévolo, L. As origens da urbanística moderna. Lisboa: Presença, 1981.

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

Bilsborrow, R. E. Population in development planning: background & bibliography. Chapel Hill: University of North Carolina at Chapel Hill, 1976.

Camargo, C. P. F. de (Org.). São Paulo 1975: crescimento e pobreza. São Paulo: Loyola, 1976.

Castells, M. Movimientos sociales urbanos. 2. ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1976.

______. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

Clark, G; Dear, M. The State in capitalism and the capitalist state. In: Dear, M; Scott, A. J. Urbanization & urban planning in capitalist society. London: Methuen, 1981.

CORRÊA, R. L. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um texto para discussão. A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011. p. 41-51.

Costa, G. M. Teoria, pesquisa, problemas e planejamento urbanos no Brasil. Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, MG, v. 6, n. 1, p. 48-58, 1991.

Coutinho, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. ed. ampl. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 320 p.

Diniz, C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração nem contínua polarização. Revista Nova Economia, Belo Horizonte, MG, v. 3, n. 1, 1993.

Fainstein, S. Justice, politics and the creation of urban space. In: Merrifiled, A.; Swyngedouw, E. The urbanization of injustice. New York: New York University Press., 1997. p. 18-44.

Friedmann, J. Planning in the public domain: from knowledge to action. Princeton: Princeton University Press, 1987.

______. Planejamento regional: problemas de integração espacial. In: Schwartzman, J. (Ed.). Economia regional: textos escolhidos. Belo Horizonte, MG: Cedeplar, 1977.

Gottdiener, M. A produção social do espaço urbano. São Paulo: EDUSP, 1993. p. 93–106.

Harvey, D. Espaços de esperança. São Paulo: Loyola, 2004.

______. A teoria marxista do Estado (1976). In: Harvey, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2001. p. 75–94.

______. The urban experience. Balltimore: The John Hopkins University Press, 1989.

______. The urban process under capitalism: a framework for analysis. In: Dear, M.; Scott, A.J. (Ed.). Urbanization and urban planning in capitalist societies. New York: Methen and Co., 1981. p. 91-122.

Kowarick, L. Espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

Kowarick, L. F. Movimentos urbanos no Brasil contemporâneo: uma análise da literatura. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 1, n. 3, 1987.

Lacerda, N et al. Planos diretores municipais – aspectos legais e conceituais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Campinas, SP, v. 7, n. 1, 2005.

LAFER, B. M. Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970, p. 161-184.

Lefebvre, H. Revolução urbana. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

Lojkine, J. O Estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

Martins, S. Crítica à economia política do espaço. In: DAMIANI, A.L.; CARLOS, A.F.A; SEABRA, O.C.L (Org.).

O espaço no fim de século: a nova raridade. 1. ed. São Paulo: Contexto, 1999. p. 13-41.

Marx, K. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

Matos, R. E. Das grandes divisões do Brasil à ideia de urbano em rede tripartite. In: Matos, R.E. (Org.). Espacialidades em rede: população, urbanização e migração no Brasil contemporâneo. Belo Horizonte, MG: C/Arte Editora, 2005.

Rolnik, R. Democracia no fio da navalha: limites e possibilidades para a implementação de uma agenda de reforma urbana no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Campinas, SP, v.11, n. 2, 2009.

SANTOS, A. C.; CEBALLOS, B. S. O.; SOUSA, C. M. Políticas públicas de água e participação do semiárido: limites e tensões no P1MC. GESTA, Salvador, BA, v. 01, p. 145-161, 2013.

Santos, R. O.; Barbieri, A. F. Reflexões sobre população, migrações e planejamento regional para o desenvolvimento. In: Encontro Nacional da ANPUR, 14., 2011, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2011.

Singer, P. Economia política da urbanização. São Paulo: Brasiliense, 1998.

Skeldon, R. Population mobility in developing countries. London: Belhaven Press, 1990.

Souza, M. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

Topalov, C. Fazer a história da pesquisa urbana: a experiência francesa desde 1965. Espaço & Debates, São Paulo, v. 8, n. 23, p. 05-30, 1988.

Topalov, C. La urbanización capitalista: algunos elementos para su análisis. México: Edicol México, 1979. p. 15-35.

Unger, R. M. Política: os textos centrais, a teoria contra o destino. São Paulo: Boitempo, 2001. 430 p.

Vainer, C. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder local? Cadernos IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 15/16, n. 2/1, 2002.

______. Pátria, empresa e mercadoria. In: Arantes; Maricato; Vainer. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

______. Planejamento territorial e projeto nacional: os desafios da fragmentação. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Campinas, SP, v. 9, n. 1, 2007.

Vainer, C. B. Águas para a vida, não para a morte: notas para uma história do movimento dos atingidos pelas barragens. In: ACSELRAD, Henri (Org.). Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004. p. 185-215.

______. Águas para a vida, não para a morte: notas para uma história do movimento dos atingidos pelas barragens In: MARTINE, George. População, meio ambiente e desenvolvimento: verdades e contradições. Campinas, SP: Unicamp, 1993.