As Regiões Metropolitanas brasileiras no contexto do Estatuto da Metrópole: a importância da governança colaborativa

Lucia Camargos Melchiors

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR/UFRGS) e professora do Unitec Institute of Technology (Auckland, Nova Zelândia)

Heleniza Ávila Campos

Professora Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo (UFRGS) e do Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR/UFRGS)

1. Introdução

Nas últimas décadas, as novas tecnologias da informação e comunicação e a ampla liberalização econômica dada pela nova fase de modernização capitalista impulsionaram diversos e significativos efeitos no espaço metropolitano (MATTOS, 2010). Ampliaram-se as relações de interdependência entre as diferentes escalas territoriais de poder (metropolitana, estadual, nacional e internacional) e as grandes aglomerações urbanas tornaram-se protagonistas do cenário, funcionando como “nós” de uma rede global, cada vez mais densa e internacionalizada (KLINK, 2008; SOARES; SCHNEIDER, 2012).

Internamente, alteraram-se a organização, o funcionamento e a morfologia das aglomerações metropolitanas (MATTOS, 2010). Intensificaram-se os processos de descentralização e redistribuição espacial das atividades econômicas, as dinâmicas pendulares, a dispersão e fragmentação da urbanização e a emergência de novas centralidades funcionais (CAPEL, 2003; MATTOS, 2010; SOARES; SCHNEIDER, 2012).

O aumento das interações entre os municípios da aglomeração passou a exigir uma atuação conjunta na resolução de grande parte das questões urbanas. Temas como transporte, abastecimento de água, saneamento, crescimento urbano, uso de solo, frequentemente, extrapolam a esfera municipal sendo partilhados por cidades integrantes das aglomerações e demandando soluções integradas. Ao mesmo tempo, o planejamento e a gestão integrada desses territórios podem trazer benefícios, não apenas para a qualidade de vida da população que ali vive, mas também vantagens econômicas, sociais, ambientais e políticas. Porém, a construção da governança metropolitana não é tarefa simples; pode ocorrer de diversas maneiras e envolve a articulação e a negociação entre diversos agentes.

Nas últimas décadas o Brasil retomou o tema metropolitano na agenda nacional. A promulgação do Estatuto da Metrópole, em 2015, representou um avanço em prol da gestão compartilhada e do planejamento integrado dos territórios metropolitanos. O quadro atual das regiões metropolitanas do país é bastante diversificado, com 78 unidades territoriais oficialmente institucionalizadas,1 agregando, juntas, mais da metade da população brasileira (RODRIGUES, 2015). Porém, apesar do elevado número de unidades, muitas dessas não possuem políticas ou estratégias de planejamento e gestão integrada do território.

Vê-se um paradoxo no contexto brasileiro. Se por um lado é necessário avançar em prol da governança metropolitana, uma vez que nas metrópolis vive expressiva parcela da população e essa é fundamental para a economia do país, produzindo significativa parte das riquezas econômicas; por outro, o quadro brasileiro atual apresenta reduzido número de iniciativas de gestão/planejamento compartilhados desses territórios e possui inúmeras fragilidades a serem enfrentadas.

A fim de contribuir com a temática busca-se explicitar, primeiramente, a partir da revisão bibliográfica, as vantagens de instituição da gestão integrada e examina-se diferentes modelos e arranjos de governança metropolitana existentes no Brasil e no cenário internacional. Na sequência, visando compreender a realidade atual das regiões metropolitanas, resgata-se seu processo de instituição e analisa-se o desenvolvimento dessas ao longo da história. Divide-se a trajetória em três períodos: o primeiro, de formação (décadas de 1970 e 1980); o segundo, sob a influência da promulgação da Constituição de 1988 (meados da década de 1980 à década de 1990); e o terceiro, com a retomada do tema metropolitano na agenda política do país (a partir dos anos 2000). Finaliza-se com a discussão sobre o Estatuto da Metrópole e seus avanços e entraves para a instituição da gestão metropolitana compartilhada.

2. Gestão metropolitana integrada: vantagens, modelos e experiências

2.1. A governança metropolitana colaborativa e as vantagens da gestão integrada

O tema da governança metropolitana colaborativa ganha especial importância visto que as regiões metropolitanas desempenham um papel significativo no cenário urbano. O conceito de governança metropolitana está relacionado ao “conjunto de ferramentas, mecanismos, instrumentos e ordenamentos que permitam desenvolver ações coletivas capazes de resolver problemas e contribuir para o desenvolvimento desses territórios” (GARSON, 2009, p. 196). O termo inclui também a noção de abertura do sistema de agentes incluídos na condução das políticas públicas (LEFEVRE, 2009).

Processos de gestão metropolitana integrada podem trazer vantagens econômicas, sociais, ambientais e políticas, entre essas (MCGEE, 2010; KLINK, 2005; LEFEVRE, 2009; FEIOCK, 2004):

- Ações integradas podem permitir uma alocação mais racional dos recursos;

- Elaboração de políticas integradas e a gestão metropolitana podem conduzir para a prestação mais eficiente de serviços, sem duplicidade, bem como, fornecer infraestrutura mais efetiva, aumentando a qualidade de vida da região;

- A gestão metropolitana desenvolvida em nível de ecossistema pode contribuir para a redução dos problemas ambientais;

- Respostas integradas podem fortalecer vantagens espaciais, promover e aumentar o marketing da área, tornando-a mais atraente na captura de investimentos, e mais competitiva;

- Arranjos de gestão metropolitana podem fortalecer unidades que isoladamente não teriam a mesma força, mas que aumentam seu poder de negociação quando se organizam regionalmente (equilíbrio fiscal, econômico etc.);

- Do ponto de vista social, políticas e ações integradas podem contribuir para a redistribuição intrametropolitana, reduzindo a segregação social através de equilíbrio na distribuição da habitação, dos transportes e de serviços.

Contudo, embora a instituição de políticas e ações integradas possa trazer distintos benefícios para as áreas metropolitanas, essas “são espaços de contestação e de negociação de conflitos” que envolvem “uma gama ampla de atores e de escalas territoriais de poder” (KLINK, 2009a, p. 418), dificultando o processo. É necessário promover a aprendizagem dos diversos agentes (públicos e privados) para que estes, através de suas ações coletivas, contribuam para o desenvolvimento metropolitano. Não é, portanto, tarefa fácil, especialmente no Brasil, cuja natureza da federação compartimentada, incentiva a competitividade acirrada entre os municípios, dificultando o desenvolvimento de mecanismos de gestão compartilhada (ROJAS, 2010).

Kellas (2010) salienta que uma governança colaborativa bem-sucedida se apoia na: a) construção de relacionamento entre as organizações; b) criação de processos claros de tomada de decisão e responsabilização, definidos na legislação ou em acordos; c) capacitação da liderança política. Envolver os diferentes interessados em processos participativos de tomada de decisão e possibilitar uma gestão eficiente de externalidades no território são também passos necessários ao processo (KLINK; MARQUES, 2008).

Considerando-se que a governança inclui o processo de articulação dos agentes na organização, gestão e financiamento metropolitano, discute-se, a seguir, experiências de arranjos institucionais existentes no cenário internacional e nacional.

2.2. Experiências de gestão integrada: diversidade de modelos

Quando se discute arranjos institucionais de gestão metropolitana vê-se que não há um modelo único e ótimo. Os modelos variam conforme as dinâmicas da sociedade, as tradições de governança mudam de país para país, e cada área metropolitana enfrenta desafios diferentes (KLINK, 2009a; ROJAS, 2010).

Existe, hoje, uma gama de experiências já desenvolvidas: arranjos intermunicipais ou supramunicipais, setoriais ou territoriais, formais ou informais, com autonomia financeira ou caracterizados pela dependência financeira de transferências intergovernamentais (KLINK, 2009a; ROJAS, 2010), com maior ou menor grau de participação de diferentes agentes.

Distintas classificações dos arranjos de gestão metropolitana são estabelecidas conforme os autores e o foco da análise. A literatura tradicional os classifica como intermunicipais ou supramunicipais. No primeiro, os serviços de interesse comum são gerenciados pelos municípios envolvidos que buscam um grau de coordenação horizontal, enquanto no segundo há uma hierárquica superior (KLINK, 2010a).

Alguns autores, considerando os níveis de atuação envolvidos nos arranjos, adotam a classificação monista (de um nível) e dualista (supramunicipal ou de dois níveis) (ROJAS, 2010; SLACK, 2009). No modelo monista o governo local presta os serviços, a exemplo do que ocorre na maioria das áreas metropolitanas dos Estados Unidos e em Bogotá (ROJAS, 2010). Este modelo tende a ser melhor sucedido quando a área de jurisdição do município possui maior equivalência com os territórios da aglomeração metropolitana, facilitando uma estrutura de gestão metropolitana baseada na gestão municipal. No modelo dualista, ou supramunicipal, uma institução de nível superior/supramunicipal (um governo regional ou uma autoridade metropolitana com jurisdição sobre uma vasta área geográfica) presta serviços para toda a região e coexiste com as esferas inferiores (municípios, cidades, aldeias, distritos), que continuam responsáveis pelos serviços locais, como ocorre na Greater London Authority2 ou em Santiago do Chile (KLINK, 2005; ROJAS, 2010). Rojas (2010) assinala que os modelos dualistas têm maior possibilidade para se adequar à expansão territorial, mas para obterem sucesso necessitam de atribuição eficiente de responsabilidades e de recursos para as diferentes esferas de governo envolvidas na gestão metropolitana. Na América Latina, segundo Rojas (2010, p. 15) os poucos exemplos existentes do modelo dualista apontam a necessidade de “mais voz e capacidade de supervisão para os interessados no processo de tomada de decisão sobre questões e gastos metropolitanos”.

Rodríguez e Oviedo consideram também o grau de legitimidade política dos arranjos (eleições, nomeação ou indicação) e a relação com as outras escalas de governo (KLINK, 2010a). O grau de formalização, ou seja, o status jurídico e o arcabouço institucional dos arranjos é outra classificação utilizada para analisar a gestão metropolitana (KLINK, 2010). Nem todas as estruturas assumem uma composição jurídica formal, a gestão metropolitana pode ocorrer a partir de arranjos de cooperação voluntária, ou seja, estruturas menos formais criadas para a gestão coordenada entre diferentes jurisdições existentes na área metropolitana. Esses podem ser formados pela organização voluntária de governos locais, sem possuir um status institucional, como ocorre na região do ABC Paulista. Arranjos de cooperação voluntária são atraentes, pois oferecem aos governos locais uma forma de representação nos conselhos de administração e são politicamente mais facilmente criados e desfeitos (ROJAS, 2010). Porém, podem enfrentar problemas de responsabilização devido à multiplicidade de entidades envolvidas e visto a natureza voluntária da associação (ROJAS, 2010).3

Arranjos funcionais de governança metropolitana também são possíveis. A gestão da Região Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) é um exemplo de arranjo voluntário em que a cooperação se dá por temas quando um mesmo problema é dividido pelos governos locais. Nesse caso a gestão se dá a partir dos arranjos funcionais. A RMBA não existe como um órgão político e administrativo, mas, pode ser entendida como uma “área de mercado econômico incluída no território da Cidade Autônoma de Buenos Aires e seus 32 municípios adjacentes” (ROJAS, 2010, p. 10).4

Outro recorte utilizado por diferentes estudos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico para a classificação dos arranjos está relacionado à força dos instrumentos de comando e controle, ou seja, a capacidade de coordenar diretamente a gestão, a organização e o financiamento da área metropolitana (Klink, 2008; KLINK, 2010a). Nesse caso, são denominados arranjos fortes aqueles marcados por possuir uma entidade metropolitana com foco territorial ou pela coincidência entre a área funcional (metropolitana) e a área administrativa/institucional, facilitando a gestão integrada de diversas funções setoriais de interesse comum, a exemplo da Comunidade Autônoma Madrilense (KLINK, 2010).5 Por outro lado, os arranjos frágeis/fracos são aqueles nos quais a organização metropolitana possui limitada correspondência entre a abrangência espacial da área funcional e da área institucional, e/ou com capacidade limitada de coordenar, territorialmente, as funções ou setores de interesse comum (KLINK, 2010).6

Os modelos também sofreram mudanças ao longo do tempo, passando a buscar maior articulação e integração entre as escalas e agentes envolvidos nas questões comuns. A experiência europeia dos anos 1960/1970 mostrou que a experiência de cima para baixo, sem a participação dos agentes locais na gestão metropolitana, não funcionou bem, tendo baixo grau de adesão local e inviabilizando muitas destas iniciativas (KLINK; MARQUES, 2008). Viu-se, deste modo, nova onda de arranjos que propõe, mais recentemente, uma gestão com a participação intensa de agentes públicos e privados na elaboração e implementação de projetos de interesse comum (KLINK, 2009b).

Percebe-se, desta forma, que o perfil dos arranjos institucionais e dos pactos metropolitanos não está pré-definido; ele se modifica e evolue de acordo com negociações de conflitos existentes entre os diversos agentes e a reestruturação de escalas territoriais de poder.

2.3. Gestão metropolitana compartilhada no Brasil: experiências e entraves

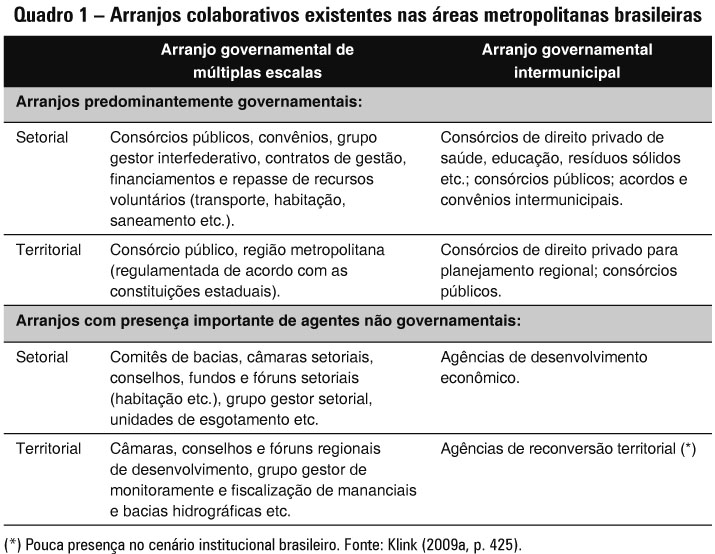

Atualmente o Brasil possui um “caleidoscópio” de arranjos institucionais nas regiões metropolitanas (KLINK, 2009a, p. 415). Convênios, consórcios, contratos de gestão, comitês de bacias, conselhos, agências e câmaras de desenvolvimento interfederativas, entre outros exemplos, são algumas das situações existentes (KLINK, 2009a). O Quadro 1, a seguir, ilustra como os arranjos brasileiros diferem no que se referem ao perfil da articulação governamental (escalas abrangidas), aos agentes envolvidos e ao foco que norteia a organização do arranjo, podendo ser territorial ou setorial (Quadro 1).

Vê-se pelo quadro que há arranjos que envolvem articulações complexas, incluindo múltiplas escalas, enquanto outros se restringem à escala intermunicipal. Em certos arranjos há predominância de instituições governamentais em contraposição a outros que buscam uma integração mais ampla de agentes incluindo setores não governamentais. Existem: a) estruturas de governança colaborativa, articuladas e com participação ativa da sociedade civil nos segmentos de: transportes coletivos (convênios municípios-estado); recursos hídricos (Comitês de bacia); desenvolvimento econômico local e regional (Agências Regionais); b) comitês específicos para melhorar a organização e a gestão de programas; c) novos arranjos criados para melhorar a gestão de programas de financiamento em situações em que já existiam instâncias regionais de planejamento (ver KLINK, 2010a).

Frente a essa multiplicidade, Klink (2009a) já questionou, como aumentar a eficiência coletiva, o funcionamento, o controle social e a equidade entre os arranjos e, ao mesmo tempo, induzir várias escalas e agentes no processo de repactuação federativa em prol da melhoria das governanças metropolitanas?

Estudando arranjos de governança na América Latina, Rojas (2010), assinalou que grande parte dos governos centrais e estaduais latino-americanos têm resistência à criação de arranjos metropolitanos supramunicipais monistas,7 preferindo estruturas dualistas e de cooperação voluntária voltadas à melhoria da gestão metropolitana. Segundo o autor, a melhor opção para a América Latina, em geral, e em médio e longo prazos, seria a criação de arranjos funcionais de governança metropolitana com a participação de todas as esferas de governo (local, estadual e nacional). Para tanto, o autor salienta, é importante que exista um bom consenso político entre as instituições municipais, estaduais e federais envolvidas nessa gestão, bem como a colaboração do setor privado.

O Estado tem papel fundamental para garantir o sucesso da governança colaborativa. No caso brasileiro, a União, salienta Klink (2009a, p. 426), deveria retomar seu papel-chave na mobilização dos diferentes agentes em prol de ações articuladas8 utilizando “uma estratégia mais agressiva de indução de arranjos colaborativos”, integrando agentes, escalas e ações; e, ao mesmo tempo, criando fontes de recursos, repasses e utilizando carteiras dos bancos de fomento (CAIXA, BNDES e Banco do Brasil).

A atuação da União na questão metropolitana deve preencher as lacunas existentes sem incentivar um processo de crescente esvaziamento do governo estadual (no pacto federativo) (KLINK, 2009a). A esfera estadual, embora frágil, deve ter papel fundamental na organização de arranjos metropolitanos. Nesse sentido, o Estatuto da Metrópole vem auxiliar a questão, colocando essa esfera como motora do processo de governança integrada do território metropolitano. Para entender o contexto de criação da referida lei, resgata-se, a seguir, o processo histórico de formação e organização das regiões metropolitanas brasileiras.

3. Os diferentes momentos da questão metropolitana no Brasil

3.1. Da década de 1970 até meados de 1980: a instituição das primeiras Regiões Metropolitanas

As regiões metropolitanas brasileiras foram formalmente instituídas na década de 1970 com o objetivo de se pensar soluções aos problemas urbanos que extrapolavam a esfera dos municípios, sendo partilhados por cidades integrantes de uma aglomeração. Naquele período foram criadas as oito primeiras regiões metropolitanas do país: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza (Lei Complementar n° 14/1973). Em 1974, com a dissolução do estado da Guanabara, foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Essas nove regiões, a maior parte formada por capitais de estados que passaram por forte processo de industrialização e de aumento populacional dado por fluxos migratórios, desempenharam um papel-chave na consolidação do processo de desenvolvimento do País. Sua instituição estava atrelada à política nacional de desenvolvimento urbano, relacionada à expansão da produção industrial, e buscava a consolidação das metrópoles como lócus desse processo (KLINK, 2008; MOURA et al., 2009).

Cada uma dessas regiões deveria constituir uma unidade de planejamento e gestão e ser estruturada a partir de dois conselhos: um deliberativo, outro consultivo. Através da padronização da legislação federal buscava-se a realização de serviços comuns de planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; saneamento básico; abastecimento de água, rede de esgotos, limpeza pública; uso do solo metropolitano; transportes e sistema viário; produção e distribuição do gás combustível canalizado; aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental (MOURA et al., 2009). Este modelo de condução metropolitana, criado durante o governo militar, caracterizou-se por possuir um viés tecnocrata com alto grau de centralização financeira e de tomada de decisões, demonstrando a intenção do governo de integrar o território brasileiro e estabelecer uma inter-relação entre as unidades político-administrativas (KLINK; MARQUES, 2008; BARRETO, 2012).

O planejamento metropolitano ocupava um lugar de destaque no período, sendo promovido e apoiado pelo governo federal que destinava à escala metropolitana várias fontes de financiamento setoriais, especialmente relacionadas à infraestrutura de transporte, habitação e saneamento básico (REZENDE, 2010). Essa estrutura de apoio financeiro possibilitou que as nove regiões metropolitanas desenvolvessem estudos e adotassem iniciativas para organizar a ocupação do espaço comum (KLINK, 2010b; REZENDE, 2010).

As experiências de planejamento metropolitano atendiam as normas editadas pelo poder central, mas os governos estaduais eram os responsáveis pela criação das instituições encarregadas de sua gestão. Consolidaram-se vários órgãos estaduais de planejamento metropolitano no período, porém, esses não tiveram capacidade efetiva de alavancar a gestão de serviços de interesse comum (KLINK, 2010b).

Ao longo dos anos 1980, o modelo de gestão metropolitana do regime militar desgastou-se. A crise fiscal do estado nacional debilitou fundos metropolitanos e a redemocratização gerou um ambiente no qual prefeitos e movimentos sociais começaram a questionar a estrutura fechada e pouco transparente de gestão (KLINK, 2010b).

Até o início da década de 1990, o Brasil possuía apenas nove regiões metropolitanas (BARRETO, 2012). Em 2003 haviam 26 unidades oficialmente instituídas (MOURA et al., 2009) e atualmente este número quase triplicou. A Constituição de 1988 intensificou o fenômeno, como se discutirá a seguir.

3.2. A Constituição de 1988 e os anos 1990

Com a promulgação da Constituição de 1988 foi transferida aos estados a prerrogativa de instituir as regiões metropolitanas. A lei definiu que estas seriam instituídas por lei complementar estadual visando integrar: organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. O novo marco legal provocou a criação de novas unidades respondendo apenas aos interesses e motivações de cada estado (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009). A partir daquele momento, foram constituídas regiões metropolitanas respondendo a interesses políticos e vinculadas às possibilidades de acesso privilegiado aos recursos federais estando ausentes em várias delas as relações definidoras dos fenômenos metropolitanos (FIRKOWSKI, 2013; MOURA; HOSHINO, 2015).

A Constituição de 1988 enfatizou a descentralização e a democratização da gestão urbana. A autonomia dos municípios foi reforçada. Estes se tornaram protagonistas do novo pacto federativo tendo papel central de resolução das questões urbanas, como o planejamento e o controle do uso do solo urbano e o gerenciamento de serviços urbanos.

Com a Constituição de 1988, agregou-se uma complexidade político-institucional no enfrentamento das questões que envolviam a escala metropolitana, pois a esfera estadual, enfraquecida pelo pacto federativo, ficou com a responsabilidade de regrar a instituição das novas áreas metropolitanas. O problema foi agravado com o “virtual abandono” do tema metropolitano pelo governo federal e visto que os estados, sem poder interferir na autonomia municipal, não dispunham de instrumentos capazes de agregar os municípios metropolitanos na construção de planos estratégicos ou de mecanismos de cooperação ou financiamento (REZENDE, 2010).9 Ao mesmo tempo, as constituições estaduais não avançaram na regulamentação do tema metropolitano, fazendo menção genérica ou omitindo a questão, consagrando-se um “vácuo institucional” (KLINK, 2009b).

Na ausência de critérios técnicos federais comuns para delimitar essas áreas criou-se um cenário de unidades com características bastante distintas, de difícil comparação (MOURA et al., 2009). Na virada dos anos 2000, o Brasil possuía 19 regiões metropolitanas legalmente instituídas, quadro que sofreria ampliação significativa nas décadas seguintes.

Em relação à gestão, com poucas exceções, tanto no primeiro, quanto no período seguinte à Constituição, pouco se avançou em relação à execução efetiva das funções de interesse comum, ficando as estruturas institucionais das regiões metropolitanas limitadas principalmente à função de planejamento (KLINK; MARQUES, 2008).

Porém, a necessidade crescente de resolução de problemas comuns às aglomerações metropolitanas incentivou a criação de algumas formas de organização dos municípios. No decorrer dos anos 1980 evidenciavam-se arranjos horizontais de associativismo intermunicipal e a figura do consórcio conheceu um crescimento expressivo, impulsionado pelos processos de descentralização e democratização. Na década de 1990, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, diversificam-se e ampliam-se os modelos de gestão nas áreas metropolitanas, como apontam Klink e Marques (2008, p. 9):

Enquanto os primeiros consórcios eram principalmente formas setoriais de articulação, nos anos 1990 também ocorreram, em algumas regiões, inovações no sentido de lançar mão de arranjos territoriais e multissetoriais. Ademais, em algumas poucas regiões a gravidade da crise econômica e do processo de reestruturação produtiva dos anos 1990 conscientizou os atores públicos e privados acerca da necessidade de criação de instituições alternativas de governança regional/intrametropolitana. Nestas experiências, uma série de arranjos informais (câmaras, agências de desenvolvimento etc.) complementaram as estruturas existentes para a governança metropolitana e regional.

3.3. A retomada do tema metropolitano a partir dos anos 2000

Nas últimas décadas o tema metropolitano foi retomado pelo governo federal com a realização de estudos e debates em torno de experiências internacionais de gestão e a contratação de um amplo diagnóstico do cenário das regiões metropolitanas brasileiras (KLINK, 2008).10 A questão da gestão metropolitana foi retomada ainda em algumas esferas estaduais, com iniciativas que demonstraram um novo ativismo com maior envolvimento dos agentes locais (KLINK, 2009a).11

Sobretudo após os anos 2000, o quadro das regiões metropolitanas legalmente instituídas no país sofreu alterações bastante significativas. Diversas regiões foram instituídas e outras tiveram sua composição interna alterada (inclusão ou exclusão de municípios). Criaram-se, ainda, novas unidades territoriais denominadas Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE’s) e Aglomerações Urbanas (AU’s) (RODRIGUES, 2015). Hoje existem no país: 78 unidades territoriais urbanas institucionalizadas − compostas por 1308 municípios (23,5% do total brasileiro), onde residem 112,1 milhões de pessoas (mais da metade da população brasileira). São 71 regiões metropolitanas (RMs) (1209 municípios e 103 milhões de habitantes); três RIDE’s e quatro AU’s (RODRIGUES, 2015). O cenário atual é marcado pela diversidade e por possuir várias unidades oficialmente instituídas que não guardam relação com os fenômenos metropolitanos e não refletem políticas ou estratégias de gestão integrada do território.

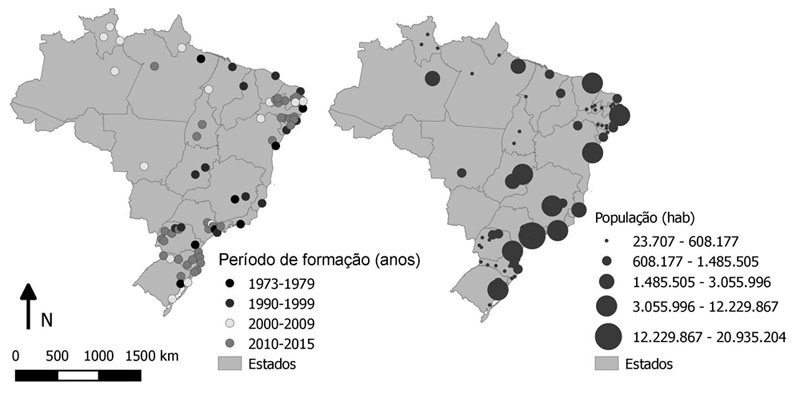

A Figura 1, a seguir, ilustra as RMs, RIDE’s e AU’s atualmente existentes no país, indicando seu período de criação e população. Vê-se que a maior parte dessas unidades foram instituídas nos dois períodos mais recentes (2000-2009 e 2010-2015). Em alguns estados o aumento do número de unidades metropolitanas foi bastante acentuado no último período (2000-2015), como em Alagoas, Paraíba, Paraná e Santa Catarina (estado que tem seu território praticamente todo ocupado por regiões metropolitanas). Vê-se ainda significativas diferenças em relação à população das regiões metropolitanas, algumas com população correspondente a menos de 15% da população de outras.

Figura 1 – Período de formação e população das Regiões Metropolitanas oficialmente instituídas até 27 de Março de 2015

Dados: IBGE (2010); Rodrigues (2015). Elaboração própria.

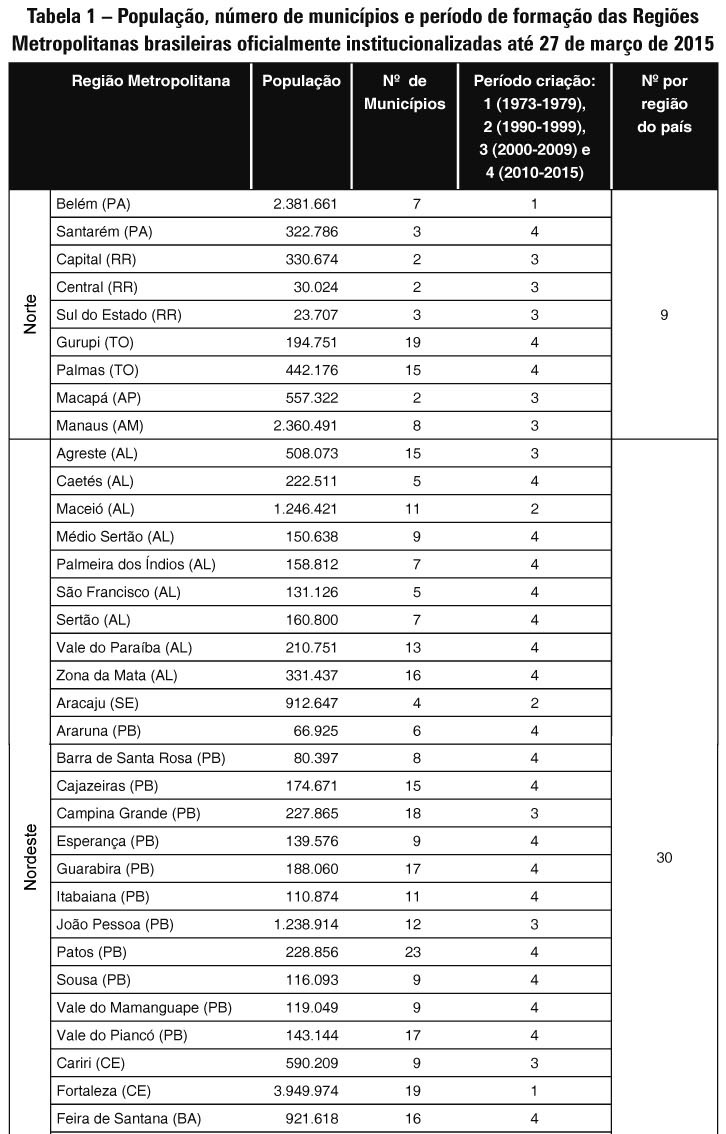

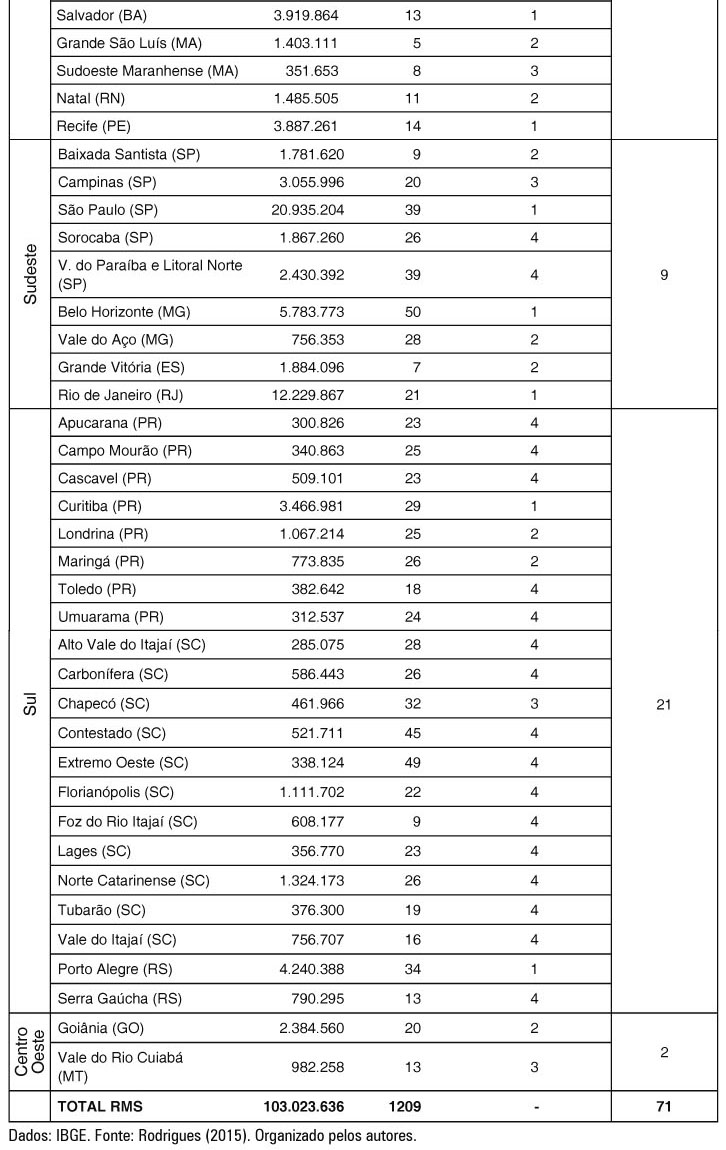

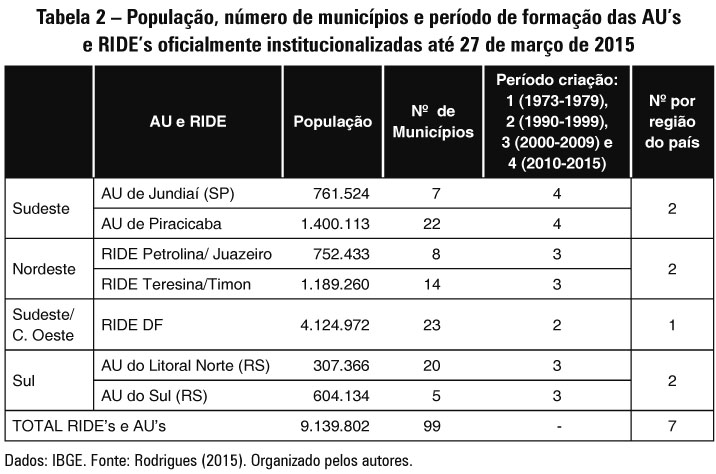

As Tabelas 1 e 2, apresentadas a seguir, ilustram de forma detalhada os dados referentes à população, número de municípios e período de formação das RMs, RIDE’s e AU’s existentes no país. Informam de forma numérica as significativas diferenças populacionais do quadro brasileiro. As regiões com menor população estão localizadas em Roraima e Paraíba (tendo de 23.707 a 119.049 habitantes). No extremo oposto, apresentando elevado contingente populacional, estão as regiões que incluem as capitais do Sudeste (Belo Horizonte – 5.783.773 hab, Rio de Janeiro – 12.229.867 hab, São Paulo – 20.935.204 hab). Vê-se que o número de municípios que integram cada unidade metropolitana também é bastante diferenciado. No Norte do país há regiões metropolitanas com apenas dois ou três municípios (nos estados do Pará, Roraima e Amapá), enquanto no Sudeste e no Sul existem unidades formadas por 40-50 municípios (Belo Horizonte/MG: 50 municípios, São Paulo/SP: 39 municípios, Contestado/SC: 45 municípios, Extremo Oeste/SC: 49 municípios).

Em 2015, estudo do Observatório das Metrópoles analisando o quadro brasileiro de regiões metropolitanas brasileiras apontou imprecisões e inconsistências na institucionalização de várias dessas unidades e colocou “em dúvida a capacidade de constituírem de fato as referências territoriais apropriadas para a construção das bases de uma efetiva governança metropolitana” (RODRIGUES, 2015, p. 23).

Além das dificuldades de se pensar a gestão metropolitana em um cenário tão diverso, contribuem para agravar o quadro do país: a carência de recursos públicos para a realização de investimentos; as disparidades acentuadas na capacidade de financiamento de cada município; o decréscimo do gasto municipal nos setores de infraestrutura e serviços urbanos entre 1998 e 2003 (cedendo espaço para educação e saúde, com recursos assegurados constitucionalmente); o crescente engessamento e rigidez do orçamento municipal e a perda de capacidade fiscal dos municípios-núcleo das regiões metropolitanas (resultantes do baixo crescimento econômico) (MAGALHÃES, 2010).

Diante desses desafios e frente à inadequação dos mecanismos e instituições públicas existentes no país para lidar com a temática da gestão metropolitana, merecem destaque a promulgação de quatro leis que indicam avanços da última década: Estatuto das Cidades, Parcerias Público-Privadas; Consórcios Públicos e, recentemente, Estatuto da Metrópole.

Criado em 2001, o Estatuto das Cidades (Lei 10.257) estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana brasileira e regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Apresentou os princípios de gestão democrática e de cooperação entre governos e outros agentes sociais, incentivando a formação de redes para a oferta de bens e serviços públicos e a gestão de recursos públicos de forma mais participativa e transparente (URANI, 2010)12.

A lei de Parcerias Público-Privadas – PPP (Lei 11.079), de 2004, foi importante como tentativa de solucionar à escassez de recursos públicos necessários aos investimentos de infraestrutura buscando atrair o setor privado a investir na construção de estradas, portos, ferrovias, usinas de energia, hospitais etc. (URANI, 2010). As PPPs, contratos administrativos de concessão precedidos de licitação na modalidade de concorrência, funcionam como mecanismos para “aumentar a transparência das regras relativas a investimentos privados em infraestrutura, o que contribui tanto para formação de reputação e para construção de confiança tão necessários à impulsão do desenvolvimento econômico” (URANI, 2010, p. 147).

Destaca-se também a nova Lei de Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005), recurso administrativo e político que permitiu a criação de parcerias para solucionar questões comuns a mais de um município. Diversas vezes, a solução de temas urbanos ultrapassa a capacidade de ação individual suportada por cada município (recursos financeiros, humanos e atuação política) e uma atuação conjunta tende a ser mais econômica, proporcionar melhores resultados e aumentar a satisfação das unidades envolvidas com menor desembolso de recursos. Os consórcios públicos são entidades que reúnem esferas da administração (diversos municípios, estados e união) para a realização dessas ações conjuntas, aumentando a capacidade de solucionar problemas sem retirar a autonomia de cada ente administrativo. Consórcios públicos podem ter como propósito uma maior ou menor durabilidade e ser formados para atuar em ações pontuais (serviços públicos, saúde, obras públicas, meio ambiente) ou programas de longo prazo (desenvolvimento econômico regional) (URANI, 2010).

Por fim, a recente lei do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015) reforçou a discussão da temática da gestão integrada do território. Trata da governança interfederativa das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e traz princípios de prevalência do interesse comum e de compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado, como se discutirá a seguir.

4. Reflexões sobre o Estatuto da Metrópole e a governança metropolitana colaborativa

Sancionado em 12/01/2015, o Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015) traz contribuições em prol da gestão integrada dos territórios metropolitanos. A lei avançou trazendo subsídios que garantem maior padronização na instituição de regiões metropolitanas. Estabeleceu requisitos mínimos para a criação dessas áreas13 e indicou que devem ser “explicitados os critérios técnicos” e os “campos funcionais ou funções públicas de interesse comum que justificam a instituição da unidade territorial urbana”. Houve um progresso em direção a decisões com maior embasamento técnico que podem ser mais facilmente monitoradas. Conforme assinalado por Moura e Hoshino (2015, p. 5) “um avanço nada desprezível, ao viabilizar o controle (da sociedade como dos órgãos de fiscalização externa) sobre a motivação dos atos das autoridades políticas, reduzindo o espaço da pura discricionariedade”.

A partir desta lei cada região metropolitana deve definir: a “conformação da estrutura de governança interfederativa”,14 a “organização administrativa”, o “sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas” e os “meios de controle social da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum”.

Essa governança deve respeitar os princípios de: 1) prevalência do interesse comum e 2) compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado,15 avanços em direção à gestão integrada do território.

Para a implementação da gestão compartilhada é proposto um sistema composto de: a) instância executiva (com representantes do executivo); b) instância colegiada deliberativa (com representação da sociedade civil); c) organização pública com funções técnico-consultivas; d) sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. A estrutura proposta é bem-vinda, pois busca articular recursos e diversos agentes. Porém, possivelmente encontrará dificuldades de implementação, esbarrando em problemas históricos do Brasil como o sucateamento dos órgãos de planejamento metropolitano em descompasso com o atual estágio da urbanização brasileira, bem como nas fronteiras político-administrativas do modelo de federação adotado pela Constituição de 1988 (MOURA; HOSHINO, 2015). Moura e Hoshino (2015, p. 7) salientam que o Estatuto da Metrópole, vem para “tensionar o velho pacto e reabrir uma chaga historicamente alimentada por rixas partidárias e desencontros entre mandatos vizinhos, que agora terão de ser superados ou, no mínimo, amenizados para atender ao comando legal”.

A Lei prevê ainda instrumentos para promover o desenvolvimento urbano integrado, como: “plano de desenvolvimento urbano integrado” (PDUI), “planos setoriais interfederativos”, “fundos públicos”, “operações urbanas consorciadas interfederativas”, “zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos na Lei 10.257/2001”, “consórcios públicos”, “convênios de cooperação”, “contratos de gestão”, “parcerias público-privadas interfederativas”. Entre estes instrumentos merece destaque o PDUI que deve ser instituído por lei estadual e aprovado na instância colegiada deliberativa da unidade territorial.16 Porém, o fato da lei exigir que sejam desenvolvidos PDUIs não garante a qualidade desses instrumentos, e de seus processos, pois a lei não faz menção de quais serão os mecanismos mínimos de fiscalização, controle e monitoramento dos seus resultados; desafios importantes a serem enfrentados.

O veto ao artigo que tratava da criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado é outro ponto de reflexão, pois, do ponto de vista da transparência e do controle social, seria um mecanismo que permitiria maior controle do uso dos recursos.

A análise do Estatuto da Metrópole demonstra que este trouxe contribuições importantes ao tema da gestão metropolitana, mas ainda encontrará significativos entraves até que seja, de fato, implementado.

5. Considerações finais

Neste artigo destacam-se algumas das inúmeras experiências de governança e de criação de arranjos metropolitanos, existentes tanto no cenário nacional quanto internacional. Discutiu-se também, a partir do exame histórico, a realidade das regiões metropolitanas brasileiras, encerrando-se a trajetória com a análise do Estatuto da Metrópole.

Hoje, sabe-se que grande parte das questões urbanas existentes nas aglomerações metropolitanas demanda soluções integradas. A discussão aqui apresentada explicitou que a integração do planejamento, das políticas públicas e da gestão metropolitana pode trazer vantagens econômicas, ambientais, políticas, e, especialmente, sociais. Porém, o Brasil ainda possui um reduzido número de regiões metropolitanas que possuem estratégias integradas.

Ao mesmo tempo, viu-se que diversas regiões metropolitanas brasileiras foram criadas atendendo apenas a definições legais, não guardando, necessariamente, relação com os fenômenos metropolitanos. A partir da promulgação do Estatuto da Metrópole abre-se uma oportunidade para revisar esta situação, pois passa a ser obrigatória a integração entre municípios metropolitanos no que diz respeito ao planejamento e à execução das funções públicas de interesse comum. Esse pode ser um momento importante para alavancar em relação à temática da governança metropolitana colaborativa, embora demande diversos esforços a serem superados.

Klink (2009a) já salientou a fragilidade do arcabouço institucional brasileiro para nortear a organização, a gestão e o financiamento metropolitano. Existem diversos entraves a serem superados (restrições jurídicas, políticas e financeiras). O apoio político é fundamental na construção da governança metropolitana, o que representa um necessário processo de conscientização da classe política sobre as vantagens da atuação integrada. Sabe-se que a natureza compartimentada da federação brasileira dificulta o desenvolvimento de mecanismos de gestão compartilhada. É preciso pensar, como promover uma ação coletiva em um jogo normalmente competitivo que envolve um conjunto de agentes públicos e privados?

Uma gestão integrada do território metropolitano não é tarefa simples. Demanda negociação dos conflitos, busca de processos democráticos, articulação entre as escalas de poder e envolvimento dos diversos agentes em processos de aprendizagem sobre as vantagens de atuação conjunta.

A União tem papel fundamental na definição de critérios mais claros de fiscalização, controle e monitoramento para as regiões metropolitanas, bem como, estimulando os processos de cooperação interfederativa, o que pode se dar, por exemplo, através da instituição de programas de financiamento metropolitano. Porém, embora premente, o cenário recente de alterações políticas traz dúvidas também quanto à continuidade do processo de implantação do Estatuto da Metrópole.

Outro ponto importante diz respeito à questão financeira. Klink (2009a) já assinalou as dificuldades de acesso aos recursos, nacionais e internacionais, visto a carência de mecanismos específicos de incentivo ao crédito de arranjos colaborativos interfederativos.

Recursos financeiros são uma necessidade básica para a atuação metropolitana integrada. É fundamental resgatar a discussão do financiamento metropolitano. Tal modelo já foi discutido em momentos anteriores,17 propondo a criação de incentivos seletivos para estimular a cooperação entre municípios (compensações financeiras, linhas de créditos voltadas à redução de desigualdades sociais); bem como apontando as dificuldades geradas pelo repasse financeiro direto aos municípios, sem considerar as prioridades metropolitanas (REZENDE, 2010). Algumas regiões metropolitanas brasileiras, mesmo sem o apoio federal, demonstram esforços de gestão dos recursos financeiros criando fundos metropolitanos.18

O Estatuto da Metrópole representa um avanço em relação à governança metropolitana, mas ainda possui lacunas em diversos pontos. De onde virão, em que proporção, e como serão distribuídos os recursos necessários à gestão metropolitana? Como será fiscalizada a governança interfederativa? A coordenação desse processo e de suas ações será atribuída a alguma instituição? Que papel terá a sociedade nese processo?

O aprofundamento da discussão sobre a governança metropolitana colaborativa é um campo a ser explorado. Este texto, longe de pretender concluir, busca contribuir com a temática.

Notas

1 Incluindo: Regiões Metropolitanas (RMs), Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE’s) e Aglomerações Urbanas (AU’s).

2 Greater London Authority é responsável por: transportes, gestão de lixo, polícia, proteção contra incêndio, uso e planejamento do solo, qualidade do ar, biodiversidade, desenvolvimento econômico, cultura e turismo; enquanto esferas inferiores de governo prestam serviços urbanos: educação, habitação, serviços sociais, limpeza, coleta de lixo, manutenção de rodovias, planejamento local, artes e lazer (ROJAS, 2010).

3 As associações podem ter diferentes estruturas: conferências metropolitanas (Bolonha, Itália), comunidades de comunas (França), autoridades intermunicipais conjuntas (Espanha e Bélgica) e órgãos públicos ou entidades conjuntas (Países Baixos) (ver ROJAS, 2010).

4 Nessa governança atuam diversos agentes em interações complexas: 32 governos locais (autonomia limitada sob estatuto definido pela esfera superior do governo da província de Buenos Aires), a Cidade Autônoma federada de Buenos Aires (com status e estrutura de governo provincial) e instituições do governo central (com jurisdição sobre questões metropolitanas que se sobrepõem aos dois governos provinciais) (ROJAS, 2010).

5 A região funcional praticamente coincide com a área administrativa/institucional acarretando boa coordenação de investimentos e da gestão das grandes redes de infraestrutura, como ampliações significativas do sistema de metrô e transporte público em curto período de tempo (KLINK, 2009a).

6 A exemplo do modelo norte-americano de gestão fragmentado e polarizado – racial e espacialmente (Nova Iorque, possui uma região metropolitana que se espalha por três estados, 31 condados, 800 municípios e mais de 1.000 distritos específicos que fornecem serviços setoriais de interesse comum) (KLINK; MARQUES, 2008).

7 Isso se dá, segundo Rojas (2010), pois os gestores dessas áreas (poderosas econômica e demograficamente) facilmente poderiam competir com autoridades nacionais ou federais eleitas no controle de governos de nível mais elevado.

8 O autor salienta a importância da União para estimular a cooperação interfederativa em programas e projetos de grande impacto territorial, como: portos, ferrovias, estradas, recuperação de bacias, programas de implantação de redes de infraestrutura energética etc.

9 O tema e o financiamento metropolitano foram desaparecendo da agenda nacional com o desmonte dos mecanismos de cooperação financeira intergovernamental (após reforma tributária de 1988) e o acirramento dos conflitos federativos (eleições diretas para governos estaduais), ao mesmo tempo, a ampliação da autonomia e dos poderes tributários dos municípios limitou a atuação dos estados na formulação de políticas e coordenação de ações metropolitanas (REZENDE, 2010).

10 Em 2003, Ministérios das Cidades, da Integração Nacional e da Casa Civil articularam-se trazendo o tema da gestão metropolitana à pauta política do país. A série “Como andam as Metrópoles?”, parceria com o Observatório das Metrópoles, traz informações detalhadas sobre as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Maringá, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo (KLINK, 2008).

11 Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Natal são alguns desses exemplos.

12 A referida lei aborda as temáticas nos Art. 2º, Art. 4 º e Art. 45.

13 A Lei define região metropolitana como “aglomeração urbana que configure uma metrópole” e metrópole como “espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pelo IBGE”.

14 A governança interfederativa é entendida como o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum”.

15 As diretrizes incluem: “processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum”; o estabelecimento de: “meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum”; “sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas”; “execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa”; “participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum”.

16 O PDUI inclui a totalidade do município (área urbana e rural) e abrange áreas urbanas e rurais e contempla, no mínimo: “diretrizes para as funções públicas de interesse comum” (projetos estratégicos, ações prioritárias); “o macrozoneamento da unidade territorial urbana”; diretrizes quanto à articulação dos “Municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano”; e das “políticas públicas afetas à unidade territorial urbana”; “delimitação das áreas com restrições à urbanização” (proteção do patrimônio ambiental, cultural, áreas sujeitas a desastres naturais); “sistema de acompanhamento e controle de suas disposições”. Deverá ser elaborado no âmbito da estrutura de governança interfederativa e aprovado pela instância colegiada deliberativa.

17 A partir do Grupo de Trabalho Interfederativo (GTI) vinculado à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

18 Recife, Campinas, Vitória e Belo Horizonte são alguns exemplos, ver Rezende (2010).

Referências

BARRETO, I. J. . O surgimento de novas regiões metropolitanas no Brasil: uma discussão a respeito do caso de Sorocaba (SP). Espaço e Economia [Online], ano 1, n. 1, 2012.

CAPEL, H. (2003) Redes, chabolas y rascacielos. Las trasformaciones físicas y la planificación en las áreas metropolitanas. In Capel, H. (Coord.) Ciudades, arquitectura y espacio urbano. Revista Mediterráneo Económico, n. 3, p. 199–238.

FEIOCK, R. Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation. Georgetown University Press, 2004.

FIRKOWSKI, O. L. C. F. Estudo das Metrópoles e Regiões Metropolitanas do Brasil: conciliação ou divórcio? In: FURTADO, B. A.; KRAUSE, C.; FRANÇA, K. C. B. (Org.). Território Metropolitano, políticas municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no âmbito metropolitano. 1 ed. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – (IPEA), 2013, Cap. 1, p. 21-52.

GARSON, S. Regiões Metropolitanas: por que não cooperam? Rio de Janeiro: Letra Capital; Belo Horizonte, PUC, 2009.

IBGE. Censo Demográfico de 2010. 2010.

KELLAS, H. Governança colaborativa para uma Metro Vancouver sustentável e com qualidade de vida. In: KLINK, J. Governança das Metrópoles: conceitos, experiências e perspectivas. São Paulo: Annablume, 2010.

KLINK, J. Perspectivas recientes sobre la organización metropolitana: funciones y governabilidad. In: ROJAS, E.; CUADRADO-ROURA, J. R.; GÜELL, J. M. F. (Ed.). Gobernar las metrópolis. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo; Universidad de Alcalá de Henares, 2005. p. 127-191.

_____________; Novas governanças para as áreas metropolitanas: o panorama internacional e as perspectivas para o caso brasileiro, Rio de Janeiro (Relatório de Pesquisa/Observatório das Metrópoles: Território, Coesão e Governança Democrática). 2008.

_____________; MARQUES. E. Gestão do Espaço Urbano (Governança Colaborativa para Mobilização de Territórios – Elementos para uma Agenda Metropolitana. Estudo 24 – Perspectivas dos investimentos sociais no Brasil. 2008.

_____________; Novas governanças para as áreas metropolitanas. O panorama internacional e as perspectivas para o caso brasileiro. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 11, p. 415-433, jul/dez 2009a.

_____________; Regionalismo e reestruturação urbana: uma perspectiva brasileira de governança metropolitana. Educação, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 217-226, maio/ago. 2009b.

_____________; A construção de novas governanças para as áreas metropolitanas: o cenário brasileiro. In: MAGALHÃES, F. (Org.). Regiões metropolitanas no Brasil: um paradoxo de desafios e oportunidades. Interamerican Development Bank, 2010a, v. 1, p. 99-121.

_____________; Governança colaborativa para a mobilização dos territórios. Elementos para uma agenda metropolitana. 2010b.

LEFEVRE, C. Democratic Governability of Metropolitan Areas: International Experiences and Lessons for Latin American Cities. In: ROJAS, E. ; CUADRADO-ROURA, J.; GUELL, J. M. F. Governing the Metropolis. Inter-American Development Bank, 2008, p. 137-192.

______________. Governar as metrópoles: questões, desafios e limitações para a constituição de novos territórios políticos. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 11, n. 22, p. 299-317, jul/dez 2009.

MAGALHÃES, F. . Regiões metropolitanas no Brasil: um paradoxo de desafios e oportunidades. Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2010.

MATTOS, C. Globalizacón y metamorfosis metropolitana en América Latina. De ciudad a lo urbano generalizado. Revista de Geografia Norte Grande, 47, pp. 81-104, 2010.

MCGEE, T. Construindo a governança colaborativa para regiões metropolitanas: comparando China e Brasil. In: KLINK, J. Governança das Metrópoles: conceitos, experiências e perspectivas. São Paulo: Annablume, 2010.

MOURA, R. et al. Hierarquização e identificação dos espaços urbanos. Conjuntura Urbana; 1. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2009.

______________ ; HOSHINO, T. A. P. Estatuto da metrópole: Enfim, aprovado! Mas o que oferece à metropolização brasileira? Curitiba: Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles, 2015.

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Arranjos institucionais para a gestão metropolitana. Relatório de Pesquisa, outubro de 2009.

REZENDE, F. Em busca de um novo modelo de financiamento metropolitano. In: MAGALHÃES, F. (Ed.). Regiões metropolitanas no Brasil: um paradoxo de desafios e oportunidades. Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2010.

RODRIGUES, J. M. Unidades Territoriais Urbanas no Brasil: Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico e Aglomerações Urbanas em 2015. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles, 2015.

ROJAS, E. Governança de regiões metropolitanas da América Latina. In: MAGALHÃES, F. (Org.). Regiões metropolitanas no Brasil: um paradoxo de desafios e oportunidades. Interamerican Development Bank, 2010, v. 1, p. 99-121.

SOARES, P. R. R.; SCHNEIDER, L. Notas sobre a desconcentração metropolitana no Rio Grande do Sul. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros, n. 39, p. 113-128, jul. 2012.

URANI, A. O papel do setor privado e da sociedade civil nas novas governanças metropolitanas brasileiras. In: MAGALHÃES, F. (Org.). Regiões metropolitanas no Brasil: um paradoxo de desafios e oportunidades. Interamerican Development Bank, 2010, v. 1, p. 99-121.